Rachid Mimouni...Tout l’intérêt d’une « peine à vivre » !

- Par algermiliana

- Le 08/06/2024

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 3 commentaires

Quoi de plus symbolique que de réserver un espace à la hauteur de la réputation et des œuvres de qualité de l’auteur dans ce moment précis, coïncidant avec le dix-septième anniversaire de la mort de celui dont tous les titres ont été primés, l’honneur de la tribu en particulier !

En moins de vingt ans, l’auteur émérite aura écrit toute une dizaine de titres de mérite, dont la résonance de leur contenu porte plus loin que le territoire de son pays de naissance tant le style en « va-et-vient » épouse par moment « cette écriture en spirale » propre à Kateb Yacine dont il s’en est inspiré à merveille et qui séduit et conduit tout droit le lecteur à coller de tout son esprit et attention au texte souvent bien succulent et très singulier.

Soit en moyenne un ouvrage tous les deux années d’écriture besogneuse, tel que le dicte cette religion musulmane en référence à l’espacement des naissances engagé dans le cadre du planning naturel relatif à la science de l’accroissement démographique.

Oui ! Les livres font également partie de cette progéniture laquelle, avant de rendre hommage à leur famille, propage au loin et durant de longues générations le savoir dans toute sa dimension et profondes qualités humaines.

Mieux encore, ils sont ces fils qui ne demanderont, ni même jamais n’exigeront leur part à un quelconque héritage parental, rendant immortelles les idées de leur créateur et étreignant éternellement la grande stature de leur maitre, le rendant présent à tout instant.

Le savoir ne conduit-il pas, pour l’occasion, à l’immortalité du Savant, du bon conteur et de l’érudit poète-rossignol ?

Oui ! Il s’agit bel et bien du conteur et du rossignol, parce que la prose de Rachid Mimouni est composée de ces deux styles et formes d’expression cursive, tissés dans la même trame et brassés dans le même moule ou texte littéraire : celui qui ressuscite ce goût à la lecture des récits d’autrefois et de ces projections d’avenir, encore d’actualité.

Ce parallèle s’impose donc grâce à la magie des mots de l’auteur, puisque tous ses ouvrages, tels des vers sonnant encore grâce à l’apport conséquent de la force et puissance de leur rythme et tonalité, ont été primés.

Ils sont donc aussi considérés tels ses propres fils. Parmi les plus érudits et ceux très intelligents qui soient ! Eux aussi font honneur à la famille ! Bien plus que cela, ils le font de fort belle manière et pour toute l’Algérie, leur unique et véritable patrie !

Rachid Mimouni est donc cette plume multifonctionnelle qui trouve cette aisance à faire pâlir de jalousie ses semblables, puisqu’elle sait passer allègrement de ce style cocasse et très tenace à celui fin et très raffiné pour décrire ces scènes de la vie où se mêlent sans discernement et sans la moindre retenue l’amour, la sexualité, la dictature, le terrorisme, la hogra, la harga, la bureaucratie et tant d’autres maux sociaux qui constituent cette plaie sociale de l’Algérie des années deux mille.

Dans son style, il est incomparable tant ses parades et nombreuses escapades sont imparables, bien superbes et très subtiles. Souvent très utiles pour ces jeunes plumes qui cherchent à faire dans cette façon bien singulière sinon osée de narrer des évènements ou de raconter des récits dans ce bel art cursif de communiquer, avec beaucoup d’aisance et énormément de plaisir pour ces faces cachées de la vie en société.

Le choix de ses titres est déjà en soi une « invite express à leur lecture ». Et dès les premières lignes, c’est le lecteur qui s’y accroche ! Etait-il à ce point persuadé et si convaincu que c’est le titre de l’ouvrage qui accroche, sinon de lui-même le lecteur, vraiment dégoûté, décroche ?

En vérité, ni ses titres ni leurs contenus n’ont été en deçà des attentes de ce public qui connaissait déjà depuis le début des années soixante-dix la valeur réelle de « l’enfant du pays », et davantage avec cet « honneur de la tribu » dont il n’aura lésiné sur aucun moyen pour habilement le défendre, sinon farouchement le recouvrer.

A l’instar d’autres matheux comme Tahar Djaout, Anouar Benmalek et autres encore, Rachid Mimouni était donc happé par la magie des mots pour léguer à l’histoire les chiffres et leur exercice fastidieux.

Dans ce choix bien difficile, ce sont ces sciences exactes qui lui traceront sa carrière professionnelle pour être par la suite relayées par cette littérature de charme qui embarqua l’homme sur ce terrain magique des belles-lettres, celles qui le feront connaitre plus tard bien au-delà des murs algériens.

Ces chiffres-là lui auront probablement appris toute cette rigueur dans l’analyse des faits et évènements dont les lettres se chargeront tout à l’heure de leur bonne expression et magnifique traduction dans ce décor fascinant à plus d’un titre.

Il est parfois des choix ainsi faits. Et celui effectué par Rachid Mimouni à un moment crucial de sa vie a toujours été guidé par cet amour pour les lettres (bien souvent magiques) qui aura eu en fin de compte bien raison de ces chiffres immuables et par trop conventionnels.

A-t-il été très tôt inspiré ou admirablement séduit par un quelconque auteur classique pour le suivre plus tard à la « lettre » et au pas de charge sans se soucier de l’heure qu’il était, ni même de consulter « ces chiffres » que lui indiquait le cadrant de sa montre ?

Loin de ces chiffres assez fastidieux dans leur assemblage et expression, l’heure n’était-elle pas à ces joutes littéraires qui faisaient voyager l’être humain bien loin dans ses rêves les plus fous et les plus improbables ?

Pourtant à en croire l’auteur : « La mathématique est la seule véritable science. Tout le reste n’est que fioritures, ensemble de règles et de préceptes destinés à masquer un vide essentiel et surtout à décourager les amateurs. En mathématiques, les règles sont claires et connues à l’avance. C’est le seul exemple de vraie démocratie* ».

Rachid Mimouni était donc ce « fils du pauvre » semblable à celui décrit des années plus tôt par Mouloud Feraoun. Sa venue à la littérature, il la doit à son père, analphabète de son état, qui l’inscrivit à l’école française dès le début des années soixante du siècle dernier. Il venait d’un autre monde et ne disposait d’aucun livre chez lui.

Il était bien différent de ses semblables nommées Assia Djebbar, Maissa Bey, Ahlem Mostaghanemi et autres auteurs algériens qui ouvrèrent les yeux sur de véritables bibliothèques familiales appartenant à leurs géniteurs. Ce n’est d’ailleurs qu’en classe de 4ème qu’il s’intéressa à la littérature française en ayant eu à lire « le grand Meaulnes », œuvre qui le fascina et le consigna dans ces longues séances de lecture.

Ce fils du pauvre vivra dans la pauvreté pour mettre à profit ces moments de misère qui allèrent magistralement le propulser au sein de ce cercle très restreint des meilleures plumes du pays et du Maghreb.

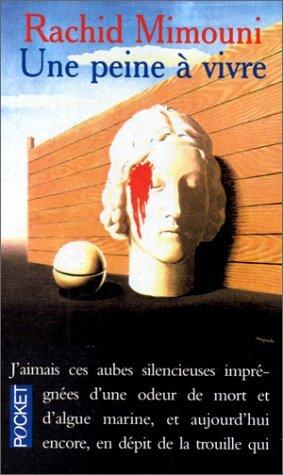

Dans une « peine à vivre », l’auteur de la « Malédiction » fait ce « diagnostic clinique de la dictature dans le monde ». Il y décrit alors toute « cette peine à vivre » d’un peuple supportant très mal l’excès de zèle du tyran qui gouverne le pays d’une main de fer, au sein de ce parti unique grâce à ces méthodes iniques et peu pratiques alors en vigueur.

Il symbolise le dictateur à travers la panse de Idi Amin Dada, les insomnies de Staline, la moustache de Boumediene, les grossièretés en intimité de Hafidh El Assad, l’extravagance de Mouammar El Kadhafi et le regard trop méchant de Saddam Hussein. Tous ces présidents de fausses républiques incarnaient chacun à sa façon le dictateur de leur pays, que décrit Rachid Mimouni en appropriant au sien tous ces qualificatifs pour brouiller les pistes à celui qui cherche à s’y identifier grâce à quelques menus indices ou détails par trop insuffisants et peu consistants, glanés çà et là dans le texte de l’auteur.

Et c’est à la mesure des privilèges et à la hauteur des pouvoirs dont dispose le dictateur qu’il élève, lui, le sien et lui confère ce droit absolu de disposer de ses pauvres gouvernés comme de leur existence ou subite disparition et exécution sommaire ou sur le champ.

Rachid Mimouni utilisait à la perfection ce style de la rupture, du reste peu connu sinon totalement méconnu à cette date aux plumes Maghrébines, pour dénoncer ces pratiques en usage contre lesquelles s’élevait la morale citoyenne, aggravant de jour en jour la pauvreté de la basse société et enrichissant à l’extrême ces repus administrateurs de l’état.

Chez lui le style est très critique, semblable à la marque de l’impact d’un vrai stylet ; le verbe assez sec tel un claquement de fouet. Ses phrases sont tantôt très serrées et déballées dans cette spirale infinie et à la vitesse vertigineuse d’un sprinteur à l’approche de sa ligne d’arrivée, tantôt bien aérées, peu acérées et très espacées, exprimant ces images de contes de fées difficilement imaginables sans ce talent hors pair de celui qui les décrit si promptement.

Avec Rachid Mimouni, quelque soit la tragédie rapportée ou le malaise raconté, on est comme embarqué dans ce territoire de merveilles où les phrases parlent d’elles-mêmes, exprimant ces métaphores haut de gamme qui emportent le lecteur aussi loin que le mène les rêves les plus fous que seule la littérature de choix et de mérite est à même de susciter ou d’improviser.

Dans « une peine à vivre », Rachid Mimouni s’attaque à ces dictateurs dans le monde sans les nommer, prétextant que le sien habite ce pays sans nom ! Ce que d’ailleurs anonymat oblige, plume rédige, texte fustige et sécurité exige… !

Peut-être y cherchait-il après cette impossible « paix à vivre » pour ces éternels damnés de la terre ou de la mer ?

(*) Le printemps n’en sera que plus beau, éditions ENAG – 2002 page 47.

Commentaires

-

- 1. Meskellil Le 22/07/2014

Extrait

Tombeza

...IL m’arrivait seulement de me rendre de temps en temps au grand souk du dimanche installé sur l’immense esplanade centrale du village qui accueillait hebdomadairement le marché aux légumes, logé dans le hangar de l’ancienne coopérative de tabac, le marché aux tissus avec ses féeries d’étoffes et de soies croulant en rouleaux infinis, le marché aux vêtements, le marché aux chaussures, le marché de quincaillerie, et plus loin encore le marché aux bestiaux, le coin des prestidigitateurs, des magiciens, des charlatans, des vendeurs de baumes ou potions miracles, des herboristes, des arracheurs de dents avec leurs tenailles chromées et leur petit tapis où s’éparpillaient des chicots de tailles et de couleurs invraisemblables, des poètes populaires avec leur bendir qui racontaient la geste des compagnons du Prophète, et puis l’aire des vendeurs d’huile d’olive, des paysans venus écouler leur surplus de figues sèches ou l’excédent de semences de céréales obtenus de la Société Indigène de Prévoyance, les barbiers voisinaient avec les saigneurs qui installaient leurs clients sous une tente et qui, après leur avoir rasé la nuque, en incisaient la peau en deux endroits pour y placer les ventouses coniques qui allaient sucer et recueillir le trop-plein de sang qui sera déversé aux abords mêmes de l’abri, sur les monticules de cheveux coupés, sous la chaleur le liquide coagulé dégageait une odeur écœurante qui attirait les mouches et les chats, et le vendeur de merguez se plaignait de cette promiscuité qui dissuadait ses clients potentiels.

Et les gens allaient et venaient sur la place grouillante au centre de laquelle l’armée avait installé un half-track sur le plateau duquel un maquisard repenti, visage sous cagoule, micro à la main, exhortait les gens à rallier la France, la France est forte, la France est généreuse, rendez-vous, rendez vos armes, vous n’avez rien à craindre, il ne vous sera fait aucun mal, vous serez protégés, sinon vous serez écrasés, exterminés, la France possède des avions, des chars, (...) -

- 2. Meskellil Le 22/07/2014

Extraits

Une paix à vivre

« Je me souviens d’un matin où ma mère me revêtit d’habits neufs, d’une chéchia rouge et de souliers brillants. Je n’avais jamais porté de chaussures avant ce jour. Ensuite, mon père me prit par la main et m’emmena vers la ville. Il m’acheta un cartable et un cahier. Je devais aller à l’école.

« Etrange école, en vérité, que celle où je devais rentrer. Divisée en trois parties, chacune avec sa cour bien grillagée. Une aile pour les petits Français, une autre pour les petites Françaises, un bout de bâtiment délabré pour les petits Algériens. Pourquoi cette séparation ? De quel mal contagieux étions-nous déjà atteints pour être parqués ainsi hors de portée du soleil des autres enfants ? De cet abri stratégiquement préparé, on nous enseigna la grandeur de la France. Je ne veux pas parler de ségrégation, non, mais quelle étrange école, qui oubliait d’appliquer ces principes moraux que pendant la première demi-heure du matin on s’évertuait à apprendre »

(…)

« En ce temps-là, intervint le vieux pêcheur, tout ce pays était à l’image de votre douar : un champ de ruine et de mort. »

Sans se retourner l’homme continua :

« Regardez cette mer si calme, sa surface si lisse et si belle. Et pourtant en son sein profond, sans jamais aucun répit, circulent des courants rapides et violents. Le souvenir de ces années de douleur. »

Le fleuve détourné

Loin du village, séparé des autres terres de la tribu, il y avait un bout de colline rocailleux et stérile. Y furent exilées cinq familles. Celles qui comptaient pour rien dans la subtile hiérarchie de la tribu, celles qui n’eurent jamais voix au chapitre au moment du partage, celles dont les chefs ne savaient pas parler au conseil, ne faisaient que bafouiller quand il leur fallait prendre la parole, se contentaient d’approuver les vastes discours des autres, n’appartenaient à aucun clan, ne connaissaient pas l’administrateur de la commune mixte qui avait présidé au partage, n’avaient pas su faire miroiter des promesses à l’expert-géomètre, avaient cru en la sagesse du conseil tribal et étaient affligés d’un catastrophique optimisme. Ils n’eurent pas de protestation devant la flagrante injustice et durent déménager aussitôt le démembrement achevé.

(……) Les membres exilés de la tribu, s’installèrent sur leur flan de colline. Tête basse, mâchoires serrées. Orphelins des hommes ! Oseriez-vous pleurer ? Foutus. Espace désarticulé. Aucune harmonie. Comme un fil de fer entre les doigts malhabiles d’un enfant. De rares figuiers difformes, attestant leur mal de vivre. Un jujubier accusateur dressé vers le ciel, surgi comme un miracle en équilibre instable sur son plan incliné. L’horizon bouché par une haie de cactus. Poussière d’épines. Pieds nus et djellaba au vent, j’ai passé le plus clair de mon enfance à trotter le long des sentiers sinueux de cet espace abrupt. Houria, ma voisine partageait mes jeux et mes randonnées.

De la nuit à la nuit mon père s’échinait sur son lopin de terre avare et pierreux. Recru de fatigue, il rentrait le soir en mâchant ses moustaches mais obstinément mon aide alors que tous les garçons de mon âge avaient trouvé à s’employer pour aider leur famille. (…..) : « tu resteras chez le cordonner pour l’aider dans son travail et apprendre le métier ». Je l’interrogeai sur la raison de cette décision. « je suis ton père, tu ne dois pas discuter mes ordres »

(….)

Sur mon chemin vers le village, j’empruntais un pont flambant neuf, large et solide, campé avec assurance sur ses piliers, avec l’arrogance d’un homme aux ambitions réalisées. En me penchant au-dessus du parapet, je m’aperçus qu’il n’enjambait pas le moindre filet d’eau. Je me demandais pourquoi la rivière était morte.

« N’y a-t-il plus de pluie au pays ? Les sommets des montagnes refusent-ils les neiges de l’hiver ? »

Le lit asséché servait de dépotoir. Des camions énormes venaient y déposer des montagnes d’ordures. Un vieillard était assis à l’ombre du pont. Je descendis le saluer. Je lui demandais pourquoi on construisait des ponts sur des rivières mortes

-« Des planificateurs arrogants et lointains ont quadrillé leurs cartes de traits rectilignes et puissants, à l’encre de Chine, indélébile, de façon à rendre leurs projets définitifs et l’option irréversible. Des engins étrangers sont venus éventrer nos collines afin de tracer la ligne droite requise. Mais le fleuve coulait ailleurs, serein et libre. Ils ont maintenu que son cours se trouvait à l’endroit exact de leurs calculs, et ont entrepris de le détourner pour confirmer leurs dires. »

Je lui demandais ce qu’il faisait sous le pont.

-« Les hommes et les oueds de ce pays se ressemblent : ils ne connaissent pas la mesure, ils sont à sec ou débordent. J’attends la crue imprévue, irrésistible et violente, qui viendra balayer tous ces monceaux d’immondices. » -

- 3. Meskellil Le 22/07/2014

Rachid Mimouni

« Nous avons besoin d’une littérature qui se donne une société à changer, une littérature qui met le doigt sur la plaie »

« Le rôle de l’écrivain est un rôle de témoin et un rôle de conscience. C’est aussi celui qui a le devoir de dire la vérité quel que soit le régime installé. Et, à partir de ce moment, il met le doigt sur la plaie. Cela fait toujours mal. Ce faisant, il peut avoir maille à partir avec le pouvoir, avec les conséquences que cela implique… Il y a un ensemble de vérités que nous vivons dans nos pays du Maghreb- Injustice, abus de pouvoir, déni de justice, etc., que les écrivains se doivent de dénoncer. J’estime que c’est notre devoir d’en parler, et qu’il faut continuer à le faire »

Ajouter un commentaire