Le Collège

Chapitre : 19

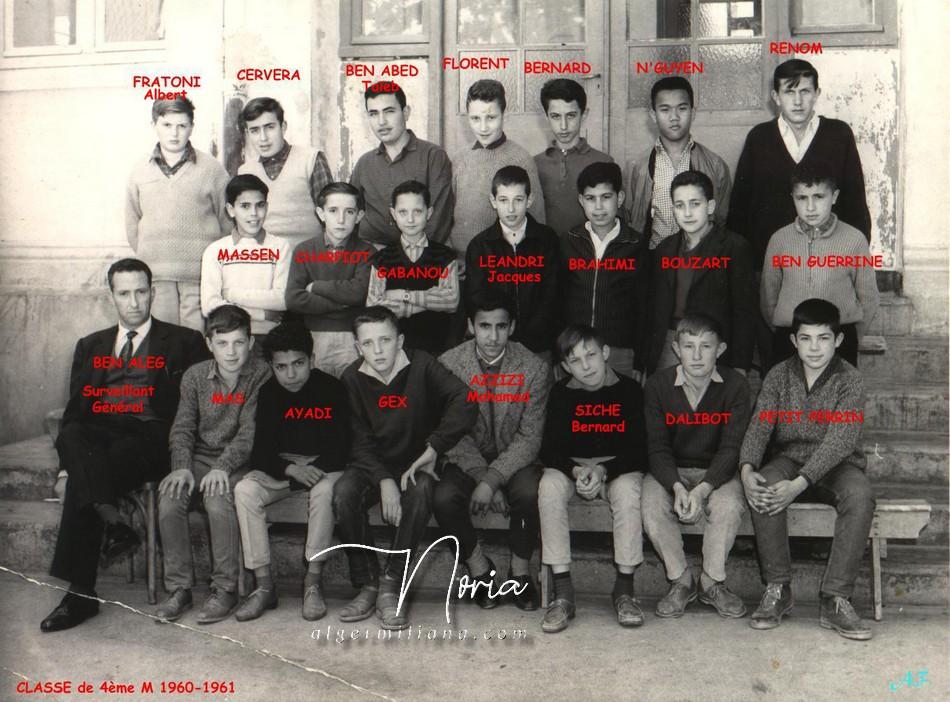

Paradoxalement, le Collège de garçons, où j’ai pourtant passé sept années entières, m’a laissé moins d’émotion que l’école primaire. C’était un bâtiment administratif impersonnel, de deux étages lui aussi mais plus compact, autour d’une cour encaissée. Il était situé vers le haut de la ville, tout à l’opposé de notre maison. Albert y est entré trois ans après moi. En tout nous y avons donc été ensemble pendant quatre ans. Il nous arrivait certainement de nous croiser dans un couloir ou aux récréations mais je n’ai pas souvenir d’un échange entre nous : au collège nous étions simplement deux élèves que séparaient plusieurs classes. Lorsque j’ai bouclé mes études secondaires, en juin 1961, il terminait seulement sa quatrième (quant à Pierre, à l’école Charles-Andrei, il finissait juste son cours préparatoire). Pour symboliser cette longue scolarité, nous avons décidé de choisir l’un et l’autre un souvenir remontant à la classe de sixième, la toute première, celle qui nous a fait découvrir un monde différent de celui de la petite école d’où nous arrivions.

***

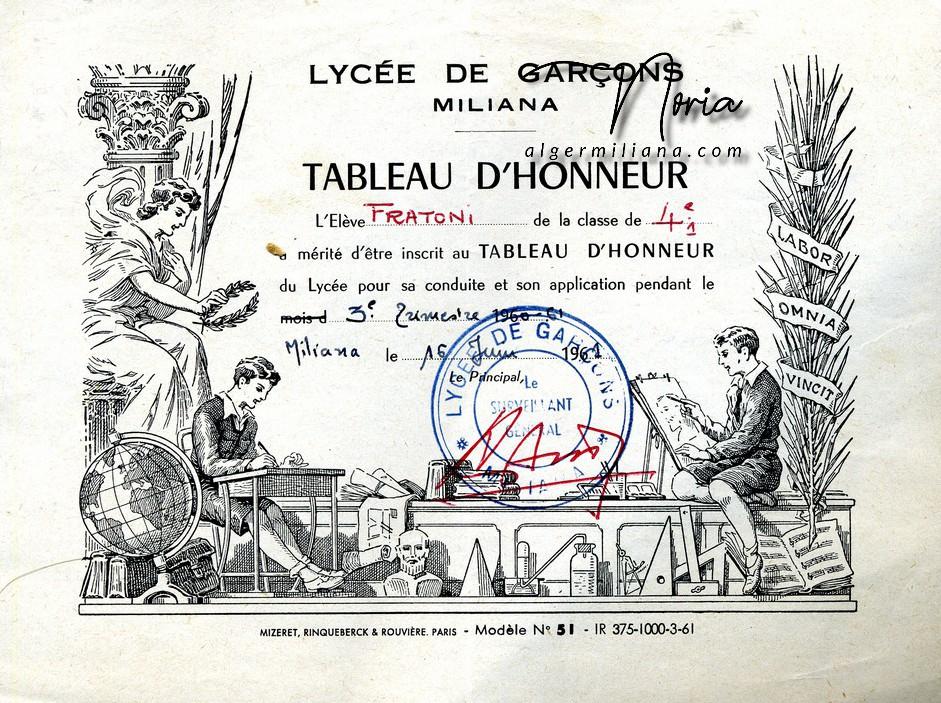

À cette époque, au collège, le cycle scolaire était encadré de façon très serrée, en plus du travail de maison leçons quotidiennes et devoirs hebdomadaires —, par ce qu’on appelait les compositions, à la fin de chaque trimestre. Dans chacune des matières il s’agissait d’une épreuve écrite, en classe, couvrant le programme étudié pendant les trois derniers mois. Une scolarité complète de sept ans devait compter plus de cent cinquante de ces compositions. Ce sont elles qui déterminaient largement le classement des élèves, leur passage dans la classe supérieure, les honneurs qui pouvaient leur être décernés et les Prix de fin d’année. Elles étaient donc un élément fondamental !

Il se trouve que la toute première à laquelle j’eus à faire face était une composition de Sciences naturelles, et qu’elle devait porter sur ce que nous avions appris du corps humain. Papa voulut m’accompagner pour franchir ce premier obstacle et il fit donc office de répétiteur, mais sans la moindre considération pour notre mince manuel, en faisant plutôt comme si j’allais me présenter à un examen à la Faculté de médecine. À cette fin il tira d’ailleurs de la bibliothèque les deux énormes traités d’anatomie Testud, et m’en fit découvrir les planches fascinantes. J’absorbais sans peine, me semble-t-il, tout ce qu’il me disait, ma mémoire était une éponge, et le jour de la composition venue je le restituais de mon mieux, texte et schémas, mais, après que je lui eus raconté l’épreuve en détails, Papa sembla accablé : il y avait tant de choses que je n’avais pas dites, et en outre je n’avais pas aligné les uns en dessous des autres les noms qui légendaient un dessin. Dès lors il n’était même pas certain que je puisse obtenir la moyenne.

L’usage était que les résultats des compositions donnent lieu à une solennelle proclamation des notes par le professeur, en commençant, je ne sais pourquoi, par la plus basse (il n’était nullement dans l’esprit de l’époque de ménager l’amour-propre des derniers de la classe). Quand les notes ainsi délivrées atteignirent la moyenne, je me rappelle le soulagement qui fut le mien, et elles continuèrent de s’élever sans que mon nom soit prononcé. Lorsque fut nommé le deuxième, qui n’était pas moi, je me sentis rempli de surprise et de bonheur. Le professeur (une dame) énonça enfin mon nom, assorti de la note, jusque-là inconnue, de 19 ¾ sur 20 — « parce qu’il n’est pas possible de donner 20 » ajouta-t-elle comme pour se justifier. Je fus stupéfait, comme tout le monde. De cet évènement je retirai au sein du collège une certaine aura (un grand, incrédule, m’arrêta dans la cour pour me demander s’il était vrai que j’avais eu un 19 ¾), et à la maison la liberté de travailler à peu près à ma guise. Je dois à la vérité d’ajouter que de toute ma scolarité jamais plus je ne recueillis une telle note en aucune matière.

Albert lui aussi a gardé un souvenir marquant de ses débuts. Il s’agissait de sa première rédaction, exercice tout nouveau qui consistait non pas, comme à l’école primaire, à lire un texte, ou à l’écrire sous la dictée, mais à en composer un soi-même. Le sujet, choisi de façon à n’offrir aucune difficulté à personne, était simplement : « Racontez une de vos journées ». Albert se livra consciencieusement à l’exercice, au brouillon d’abord. Cela devait commencer par « Le matin je me lève vers sept heures… » pour se terminer par « Papa rentre tard le soir. Nous l’attendons pour manger. Ensuite je prépare mon cartable puis je vais me coucher… ». Tout y était scrupuleusement exact, et donc d’intérêt faible. Papa dut penser qu’il fallait reprendre ce travail autrement, et il bâtit un texte à sa façon.

Il y était question cette fois d’un enfant qui quitte son jardin par un trou de la haie, et qui, dans la campagne environnante, va de rencontre en rencontre avec des gens et des animaux. Tout en écrivant Papa lisait à haute voix. Dès qu’il fut question du trou de la haie, alors que notre jardin était tout entier entouré de murs, Albert se récria « Ce n’est pas vrai ! ». Papa lui expliqua que tel n’était pas le but de cet exercice. « Mais alors on peut écrire ce qu’on veut ? ». Ce fut pour Albert une révélation. Les rédactions devinrent désormais pour lui un espace de liberté où il pouvait laisser aller son imagination, et il devint même le meilleur de sa classe.

***

Quand on accédait à l’enseignement dit secondaire, le plus grand changement était certainement le passage de l’instituteur ou de l’institutrice unique et omniscient(e) à une multitude de professeurs spécialisés. Une autre innovation majeure était l’abandon du porte-plume, qui exigeait une main attentive pour former les magnifiques pleins et déliés chers aux instituteurs d’alors, pour le stylo à plume, qui certes glissait facilement sur la page mais auquel on ne pouvait imprimer aucun caractère (les stylos à bille étaient totalement bannis). C’est là enfin que débutait l’enseignement d’autres langues que le français. Albert m’a rappelé son premier contact avec la langue anglaise : pour ne pas dérouter les élèves le professeur avait dû s’appliquer à choisir comme premiers exemples de vocabulaire des mots très proches du français — table, bottle, mountain, river etc. De retour à la maison Albert avait le sentiment de maîtriser cette nouvelle langue, finalement pas si difficile, et il le prouva en nommant tous les objets qui l’entouraient avec un accent anglais de son crû. Je note, ce qui aujourd’hui ne manque pas de m’étonner, que les élèves européens, ou plutôt leurs parents, donnaient presque toujours la préférence à l’anglais puis à l’espagnol par rapport à l’arabe, proposé sous ses deux formes, « classique » et « dialectale ». Il en résulte qu’aucun de nous n’était capable de tenir une conversation, même simple, dans la langue que parlaient entre eux la plupart des gens. J’ai voulu essayer de retrouver tous les mots et expressions arabes que je connaissais alors et je suis à grand peine arrivé à cent. Quant à l’écriture, elle est toujours restée pour moi à la fois fascinante et impénétrable.

***

Dès le début je me trouvai des matières de prédilection, essentiellement le français et l’histoire, et je commençais fâcheusement à en négliger d’autres. En fait, plus que dans les matières intellectuelles, où je savais pouvoir réussir, j’aurais aimé briller en sports, mais ce ne fut jamais qu’un rêve, malgré mes efforts (j’étais à la fois plus jeune que les autres et déjà grassouillet). En éducation physique le sport d’équipe privilégié était le handball, et dans les équipes, composées à chaque séance, je me retrouvais invariablement gardien de but — faute d’assez d’agilité ou de force pour jouer à un poste plus mobile, et aussi peut-être parce que j’occupais dans la cage davantage de volume que la plupart de mes camarades. Quand j’eus reçu le ballon en plein visage assez souvent pour être persuadé que, malgré sa petite taille, il était plus dur et plus douloureux que tous les autres, je me résignai à essayer le basket, ou à rejoindre ceux dont personne n’avait voulu et qui se contentaient d’attendre la fin des rencontres à demi-allongés à l’ombre des eucalyptus.

Mon exploit sportif le plus sûr aura finalement été de participer à la construction d’un remblai de soutènement de la piste du cent mètres. Le professeur, ancien adjudant (il avait gardé de l’armée un vocabulaire coloré et une façon énergique de nous encadrer, ce qui ne l’empêchait pas d’être, je crois, très aimé), nous réquisitionna pour transporter des moellons et les ajuster de notre mieux. Je ne le regrette pas, et je me rappelle que nous en tirâmes de la fierté. En y repensant, je réalise aussi que cela a été mon unique contribution matérielle à l’édification de l’Algérie. Maman, elle, aurait surtout voulu qu’en plus du latin j’apprenne le grec ancien (elle avait toujours eu un faible pour la langue et la civilisation grecques) — toutefois ce luxe n’existait pas à Miliana.

***

Mon séjour au collège a presque exactement coïncidé avec la guerre d’Algérie, dont nous suivions les péripéties à la maison, mais sans qu’elle ait beaucoup nourri nos discussions entre élèves. Avec les camarades de classe musulmans le sujet était même tabou. Les mois de mai et de juin 1958 (j’y reviendrai) furent la seule période d’effervescence pendant laquelle les évènements politiques nous agitèrent fortement. Les jours sans classe il y eut des manifestations dans les rues de Miliana, des slogans qu’on criait, des drapeaux français, presque une atmosphère de kermesse (je parle surtout des jeunes Européens mais pas uniquement — mes photos de ces défilés joyeux le prouvent).

De ces moments de liesse Maman écrivit dans une lettre à ses parents : « Dimanche a été pour Jean et Albert leur première journée de vie civique véritable ». Le directeur et la directrice des deux lycées étaient connus pour être beaucoup moins enthousiastes que nous sur la question de l’Algérie française, sinon franchement hostiles, mais cela ne faisait qu’exciter davantage notre ardeur. Ce n’était d’ailleurs pas qu’un moment de patriotisme triomphant, il nous semblait clair que la paix était proche, et qu’allait s’ouvrir désormais une vie plus heureuse pour tous. L’année suivante se produisit un autre évènement, non politique cette fois. Pour une raison pratique que j’ignore il fut décidé que les cours de latin, puis ceux de mathématiques, regrouperaient garçons et filles. C’est nous qui nous déplacerions chez elles. Je me souviens de ces minutes privilégiées pendant lesquelles nous descendions ensemble la rue Saint-Paul pour rejoindre le Lycée de jeunes filles, qui était situé tout à l’opposé du nôtre. Contrairement à l’établissement des garçons, clos sur sa cour, celui des jeunes filles la bordait sur trois côtés seulement. Elle était donc ouverte sur la campagne au- delà des remparts, face au soleil levant. Au premier étage, une longue galerie desservait les salles de classe. De grands cerisiers étendaient leurs branches jusqu’à cette coursive. Quand arrivait juin les plus hardis d’entre nous parvenaient, en se penchant, à cueillir des fruits pour les filles. Celles-ci avaient seize ou dix-sept ans, et naturellement elles essayaient sur nous leurs pouvoirs, mais, comment dirais-je, en toute innocence. Parfois des regards étaient échangés, peut-être de petits billets, mais, à ma connaissance, rien de plus. Il me fallut attendre la fin de ma sixième et avant- dernière année de collège pour obtenir mon premier diplôme, ce qu’on appelait alors « le premier bac » (deux ans plus tôt, le droit de me présenter au brevet m’avait curieusement été refusé parce que j’étais trop jeune). Ce diplôme permettait d’accéder à la classe terminale, préparatoire au baccalauréat de philosophie — la seule option existant à Miliana mais je n’en aurais pas choisi une autre.

L’année de philosophie représentait pour les collégiens l’achèvement ultime. La moitié des cours étaient dévolus à cette discipline qui touchait à des questions essentielles, la psychologie, la morale, la logique, Dieu même, et les élèves faisaient l’envie de tous parce qu’ils jouissaient d’un régime un peu plus libéral, et surtout peut-être parce que la classe regroupait traditionnellement filles et garçons (il n’y avait pas suffisamment d’élèves à Miliana pour former deux classes distinctes). Ces élèves disposaient d’une salle de cours bien à eux, notamment pour la philo, tout au bout d’un couloir du premier étage. Je les regardais de loin, avec envie, y deviser entre eux pendant les pauses (ils ne descendaient jamais se mêler aux autres dans la cour de récréation). Lorsque je fus admis à rejoindre cette élite nous nous trouvions être une vingtaine, à peu près partagés à égalité entre garçons et filles. Mes condisciples avaient dix-sept ou même dix-huit ans, et moi quinze.

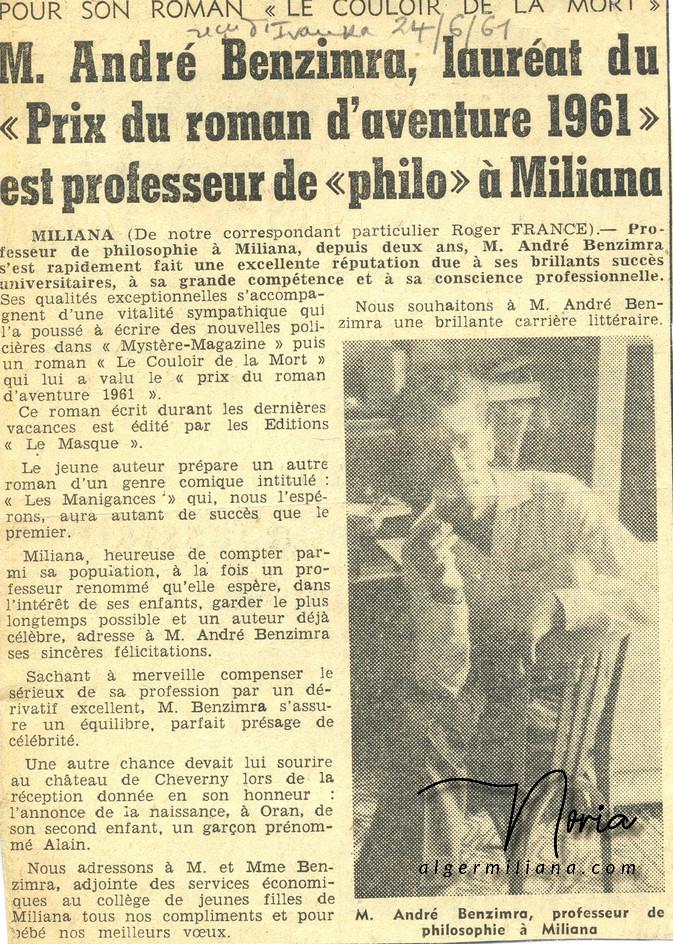

Notre professeur de philosophie, André Benzimra, n’était notre aîné que d’une douzaine d’années. Malgré son jeune âge il nous impressionnait par sa sérénité, la distance qu’il semblait garder par rapport aux turbulences du monde, l’image même de la raison qui domine les passions passagères. Les filles semblaient n’être pas insensibles à ses yeux bleus.  Notre professeur, nous ne le savions pas, se consacrait aussi à l’écriture de romans policiers, et l’un d’eux fut primé cette année-là. L’article que nous découvrîmes dans le journal, Patrick et moi, fut pour nous une grande surprise, et ce soir-là, inspirés, nous composâmes en vers de mirliton une ode au ton d’emphase gentiment comique qu’on écrivit au tableau le lendemain matin avant le début du cours. Une bonne partie de la classe était très inquiète de la réaction probable du maître devant notre audace, mais à son arrivée, sans doute intrigué par l’inhabituel silence, il prit connaissance de notre texte et en souriant il s’assit près de l’un de nous pour le recopier. Je crois qu’il a été le seul de mes professeurs (j’ai dû en avoir trente-cinq ou trente-six) qui nous a réellement encouragés à penser et à débattre librement — sa discipline s’y prêtait il est vrai, mais plus encore sa propre personnalité.

Notre professeur, nous ne le savions pas, se consacrait aussi à l’écriture de romans policiers, et l’un d’eux fut primé cette année-là. L’article que nous découvrîmes dans le journal, Patrick et moi, fut pour nous une grande surprise, et ce soir-là, inspirés, nous composâmes en vers de mirliton une ode au ton d’emphase gentiment comique qu’on écrivit au tableau le lendemain matin avant le début du cours. Une bonne partie de la classe était très inquiète de la réaction probable du maître devant notre audace, mais à son arrivée, sans doute intrigué par l’inhabituel silence, il prit connaissance de notre texte et en souriant il s’assit près de l’un de nous pour le recopier. Je crois qu’il a été le seul de mes professeurs (j’ai dû en avoir trente-cinq ou trente-six) qui nous a réellement encouragés à penser et à débattre librement — sa discipline s’y prêtait il est vrai, mais plus encore sa propre personnalité.

Je me rappelle ainsi qu’à l’occasion d’une des quelques heures de français également dévolues aux professeurs de philosophie et consacrées aux grands auteurs contemporains, il mentionna Céline, en ajoutant, pour nous étrangement : « Je ne peux vous parler de lui parce que c’est interdit, mais je vous invite à lire le Voyage au bout de la nuit ». C’était une marque de rare liberté d’esprit de la part d’un jeune homme juif (j’ajoute que Céline et ses dérives nous étaient alors totalement inconnus). Ce fut pour moi une surprise et une joie, il y a une dizaine d’années, de renouer le dialogue avec André Benzimra, désormais près de Paris, sur quantité de sujets, après plus d’un demi-siècle — presque une vie entière ! Bien entendu, dans cette classe de philo unique à tant de points de vue, certaines des jeunes filles étaient séduisantes. C’est là, pour la première fois je pense, que je ressentis une réelle inclination pour l’une d’elles en particulier. Elle s’appelait Annie Manuel, et venait d’Affreville, la grosse bourgade de la plaine juste en dessous de Miliana (elle était donc interne au Lycée de Jeunes Filles). Ses autres prénoms, qu’elle m’avait confiés (j’avais l’impression que c’était un secret entre nous) ajoutaient à son charme : Pâquerette, parce qu’elle était née un jour de Pâques (tout comme moi d’ailleurs — elle était de trois ans mon aînée), et Nieves, qu’elle tenait de sa grand-mère espagnole, Neiges. Ses cheveux blonds, ses yeux bleus, si rares chez nous, le timbre voilé de sa voix, tout en elle était émouvant. Sans que cela nous ait été interdit, disons que c’était un élément culturel, garçons et filles ne s’asseyaient pas les uns à côté des autres. Pourtant, par une exception extraordinaire et dont l’origine m’échappe, Annie se trouvait être ma voisine de table aux cours d’histoire et géographie. Quand elle entrait en classe, dans cette robe rouge pincée à la taille qui lui allait si bien, le soleil illuminant ses cheveux blonds, je me disais, le cœur battant, que cette apparition allait se diriger vers moi, s’asseoir près de moi… Un de mes bulletins de notes de l’époque l’atteste : « Montre plus d’attention pour sa voisine que pour le cours ». Je ne crois pourtant pas que ma main ait jamais effleuré la sienne. J’ai revu Annie Manuel un demi-siècle plus tard, en 2012. Sur l’instant nous ne nous sommes pas vraiment reconnus. Tristement, sa voix avait perdu ce timbre voilé qui me troublait tant. Plus tristement encore, quand je lui ai rappelé, avec peut-être une petite pointe d’émotion, que nous avions été voisins de table aux cours d’histoire-géo, elle n’en avait pas souvenir.

Ajouter un commentaire