Les Mines du Zaccar

Chapitre 27

Mythe ou réalité, c’est aux Romains qu’on attribue souvent la découverte du minerai de fer du mont Zaccar. Longtemps après eux il est établi que l’émir Abd-el-Kader, dans sa résistance aux Français, a utilisé ce métal pour forger des armes. On a même soutenu (mais j’en ai vainement cherché la preuve) qu’une partie du fer utilisé pour construire la tour Eiffel en provenait.

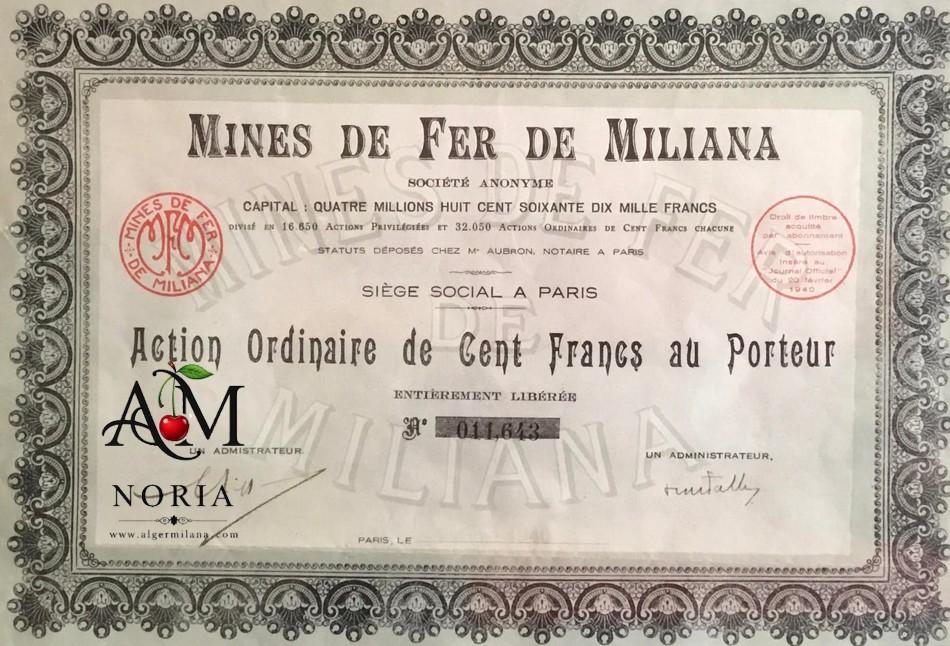

Quoiqu’il en soit, la première concession en vue d’une exploitation industrielle remonte à 1874, et en 1904 sera créée la Société des Mines du Zaccar, qui développera l’exploitation sous divers pavillons (à notre époque le capital était majoritairement suédois). Il y eut un temps où près de deux mille personnes y étaient employées. On considérait alors qu’un Milianais sur quatre vivait pour l’essentiel du travail sur le gisement.

Il va sans dire que nous ignorions à peu près tout de cela, et plus généralement des aspects économiques et sociaux liés à l’entreprise mais nous avions parfaitement conscience, Albert et moi, de l’importance des Mines pour notre ville, et aussi pour nous. Bon nombre de nos camarades d’école étaient fils de mineurs ou de contremaîtres, et Papa lui-même y allait travailler tous les jours de la semaine.

***

Un wagonnet pour personnel à la sortie des mines, Août 52, avec comme passagers divers cadres de la société accompagnant Papa (au fond à gauche) ; M. Jurain (directeur, à droite), (?), vice-président, M. Vassilières, président, M. Giry (?) et M. Naudet, chef-mineur (noms écrits au dos du cliché).

Les anciens Bureaux des Mines, après un échange avec l'infirmerie, ont accueilli celle-ci suite à la démolition de l'infirmerie d'origine, située près du carrefour de "la Pierre-Noire", en 1955-56. L'infirmerie rénovée s'avérant inadaptée, ses locaux modernes furent transformés en bureaux des Mines, tandis que l'infirmerie s'installait dans les anciens bureaux.

L’entrée unique des Mines se situait au-dessus de la ville, à environ 800 mètres d’altitude, à flanc de montagne, à peu près à hauteur des veines — aucun rapport avec les exploitations françaises, généralement dans des zones de plaine, hérissées de structures métalliques et creusées de nombreux puits.

C’était seulement un site d’extraction, sans traitement sur place. Le minerai, collecté dans une noria de wagonnets, était chargé sur un petit train appartenant à la société d’exploitation, qui le convoyait sur un tronçon à voie étroite d’une dizaine de kilomètres jusqu’à Adelia, gare de jonction avec la grande ligne d’Alger. Quand nous étions enfants, sur les portions de route qui s’y prêtaient Papa feignait de faire la course avec le train des Mines, à notre grande excitation.

De toute la guerre d’Algérie la ligne n’a jamais été sabotée, ni le convoi de minerai attaqué, alors qu’il circulait sans escorte et que le terrain aurait permis de tendre une embuscade presque à chaque virage. Papa ignorait si la Direction des Mines payait directement sa dîme au FLN pour garantir la sécurité de son exploitation. Il pensait, plus simplement, que cela était inutile : si les rebelles avaient détruit la voie, chose aisée, l’exploitation aurait été gravement perturbée, sinon arrêtée purement et simplement. Du coup le FLN aurait été privé des revenus qu’il tirait des ouvriers eux-mêmes. Papa nous a dit que le jour de la paye (le bureau des Mines était de l’autre côté de la route, presque en face de son infirmerie) il voyait des gens dresser, à l’extérieur du bureau une table où tous les mineurs faisaient une brève halte en sortant avec leur argent. Pour lui il s’agissait certainement du prélèvement de l’impôt révolutionnaire, avec nécessairement l’accord tacite de la Direction..

Il n’existait pas de cité ouvrière si on excepte les maisons des contremaîtres ; les mineurs vivaient pour la plupart dans la campagne environnante, parmi les vergers. Ces mineurs et leurs familles formaient l’essentiel de la clientèle de Papa. Sans aucun doute sa fonction de médecin des Mines lui était source de fierté. C’était son univers, qu’il ne partageait qu’avec Maman, le soir, s’il était préoccupé par un cas, ou si elle se trouvait elle aussi connaître une des familles.

Quand sonnait la sirène du matin, à l’aube ou parfois encore en pleine nuit, et quel que soit le temps, les mineurs se mettaient en route par des chemins qui montaient au flanc du Zaccar. De chez nous je ne pouvais les voir ; je cèderai donc ici la parole à Mohamed Landjerit, que je ne connais pas mais dont Papa a certainement soigné la famille (et probablement lui) :

« Lorsque mon père quittait la maison tôt le matin j’accourais à la fenêtre ; notre maison se trouvait au pied du Zaccar et je pouvais admirer ce spectacle à la fois triste et merveilleux. Même très jeune, j’avais peur de ne pas voir mon père revenir de la mine, mais mon angoisse se dissipait à chaque fois devant le panorama où scintillaient les mèches des lampes comme autant de lucioles. »

***

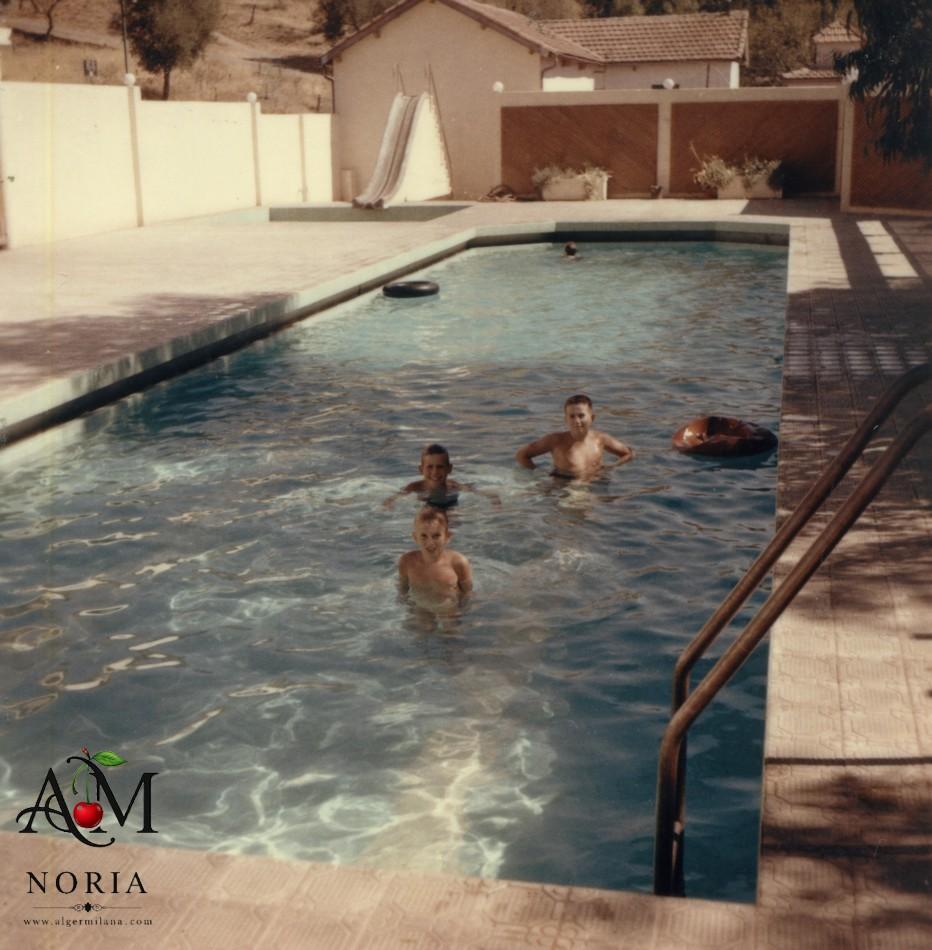

Un apéritif-kémia autour de la piscine en hiver, lors de la visite périodique de la direction. On y retrouve Papa et Maman, M. Jurain et sa mère, le Président M. Vassilières, M. Barça (responsable des ateliers et parent de la famille Barça), ainsi que M. Aga Mir. Ce dernier, bien qu'il n'ait aucun lien direct avec les Mines, est une personnalité influente de Miliana, ancien député et probablement colonel à la retraite.

En plus de son métier, nous nous rappelons que Papa s’est beaucoup investi dans la préparation du premier départ en colonie de vacances, en 1958, d’une trentaine d’enfants du personnel des Mines, Européens et musulmans, jusqu’à en fixer autant que possible la tenue — le goût naturel de Papa pour les choses nettes et la symétrie. Je me rappelle ainsi qu’il tint à ce que tous les garçons se voient offrir une casquette, de préférence la même.

Les enfants (ou leurs familles) pouvaient choisir entre mer et montagne. Ils atterrirent tous à Toulouse, d’où les uns partirent dans les Pyrénées, à Bagnères-de-Bigorre, et les autres pour Pérols, non loin de Montpellier. Pour la grande majorité d’entre eux c’était le premier voyage hors d’Algérie.

Nous avons retrouvé, conservées par Maman, de touchantes cartes postales adressées au Docteur depuis leur lieu de vacances, mais la carte de loin la plus émouvante a été envoyée à Papa presque cinquante ans après ce premier voyage. Elle provenait du docteur Mustapha Cherchali, qui avait précédemment rétabli le contact avec Papa (et lui avait dit que c’est à son exemple qu’il avait choisi de devenir médecin). Il avait été son petit patient à Miliana, et il avait aussi été du premier groupe « d’enfants des Mines » à partir en colonie de vacances. Cette carte date de janvier 2007. Elle était accompagnée d’une photo de son groupe en 1958. En voici le texte :

« Meilleurs vœux un peu tardifs de la part de M. [Mustafa] Cherchali (n° 16 sur la photo). Je vous prie de croire en toute mon amitié et à mon immense considération pour celui qui fut un exemple pour le petit « yaouled » de Miliana. Je vous écrirai bientôt plus longuement. Mes frères et sœurs se joignent à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année. »

Malheureusement Papa n’a jamais lu cette carte, qui est arrivée quelques jours après sa disparition. C’est Albert qui en a informé celui qui l’avait écrite. Pour nous elle reste un témoignage fort de ce qu’il avait pu représenter — Papa a commencé à travailler aux Mines en avril 1947, et il a poursuivi jusqu’à son départ définitif de Miliana, seize ans plus tard.

Vers la fin des années cinquante nous apprîmes qu’un jeune et ambitieux Secrétaire général avait été nommé pour épauler l’historique et débonnaire Président de la compagnie. Nous ignorons tout des changements qu’il a peut-être apportés au business, mais il voulut donner aux Mines le lustre d’une entreprise à l’américaine. En peu de temps on vit ainsi apparaître une piscine pour les cadres, une casemate en béton pour servir d’abri à la Direction en cas d’émeute ou d’attaque, et même un héliport agrémenté de son appareil, théoriquement destiné à faciliter les déplacements des grands patrons !

Papa ne fut pas oublié, et il fut doté d’un nouveau local d’infirmerie, équipé de plusieurs lits pour les convalescents. Cependant, les patients préférant rester alités chez eux (ou obéissant à un mot d’ordre ?), ces facilités ne servirent pas.

La piscine, très joliment finie, avec son revêtement de carreaux turquoise, sa terrasse couverte et son bar, n’était évidemment pas accessible au commun du personnel. Nous pouvions y aller en nous procurant la clef à l’atelier proche. Toutefois nous nous sommes très vite lassés de ses charmes : elle était toute pimpante, mais beaucoup trop exigue et surtout trop déserte pour prétendre rivaliser avec « la nôtre ». Nous n’avons pas connu le bunker, qui est d’ailleurs resté inutilisé, la menace dont il était censé protéger ne s’étant jamais matérialisée. Quant à l’hélicoptère, probablement la récente Alouette, de Sud-Aviation (pour nous il n’y avait que deux types d’hélicoptères, les petits modèles étant des Alouette et les gros des Sikorsky), Papa a eu le bonheur d’y embarquer pour un rapide survol des installations, qui fut aussi son baptême de l’air.

Ce vol l’a conduit, à sa demande, jusqu’au-dessus de notre maison. Depuis le jardin où, dûment prévenus, nous l’attendions, je me rappelle combien nous avons été fiers de voir Papa nous faire un signe de la main au passage. Le mirobolant hélicoptère, victime d’une panne de moteur, a fini ses jours dans le port de Bougie peu de temps après (la société des Mines exploitait non loin de là le site de Timezrit), parfait symbole de cette absurde gabegie.

Toutes ces années nous sommes restés largement ignorants, Albert et moi, de ce qu’étaient les Mines. Nous n’en avons jamais visité les bâtiments, ni a fortiori les galeries, et nous ne disposons que d’une seule photo. Celle-ci date de 1952, et elle montre un des wagonnets découverts au moment où il sort de la galerie d’accès. La photo a été prise à l’occasion de la visite du Président de la société. Assis sur les bancs du wagonnet en sa compagnie on peut reconnaître Papa et le directeur, monsieur Jurain.

Albert a eu sans moi la curiosité d’aller voir, avec son copain Guillaume, à quoi ressemblait l’héliport déserté. C’est là qu’il trouva abandonnée par terre la manche à air cerclée de rouge et de blanc qui servait à mesurer le vent, et il l’emporta pour décorer son Club. À part cela, seule nous est restée l’image qu’on pouvait en avoir d’en bas, les entailles qui lacéraient les flancs de la montagne, et les quelques constructions (hangars ou ateliers) qui de loin paraissaient tout petits. Nous demeurent aussi le bruit de la sirène qui rythmait le travail, les wagons en attente alignés sur la voie d’Adelia, l’omniprésente poussière couleur de rouille, et, le soir venu, les mineurs fatigués de leur journée qui lentement cheminaient le long de la route, et leur sillage d’acétylène.

Les Mines de fer du Zaccar cesseront finalement toute activité en 1975, presque exactement un siècle après le début de leur exploitation industrielle.

Ajouter un commentaire