Mâamar et Moi, une histoire de soixante-dix ans

Chapitre 12 : Mâamar

Ceci est une histoire unique,

qui a commencé dans notre petite enfance

et s’est prolongée jusqu’à nos jours.

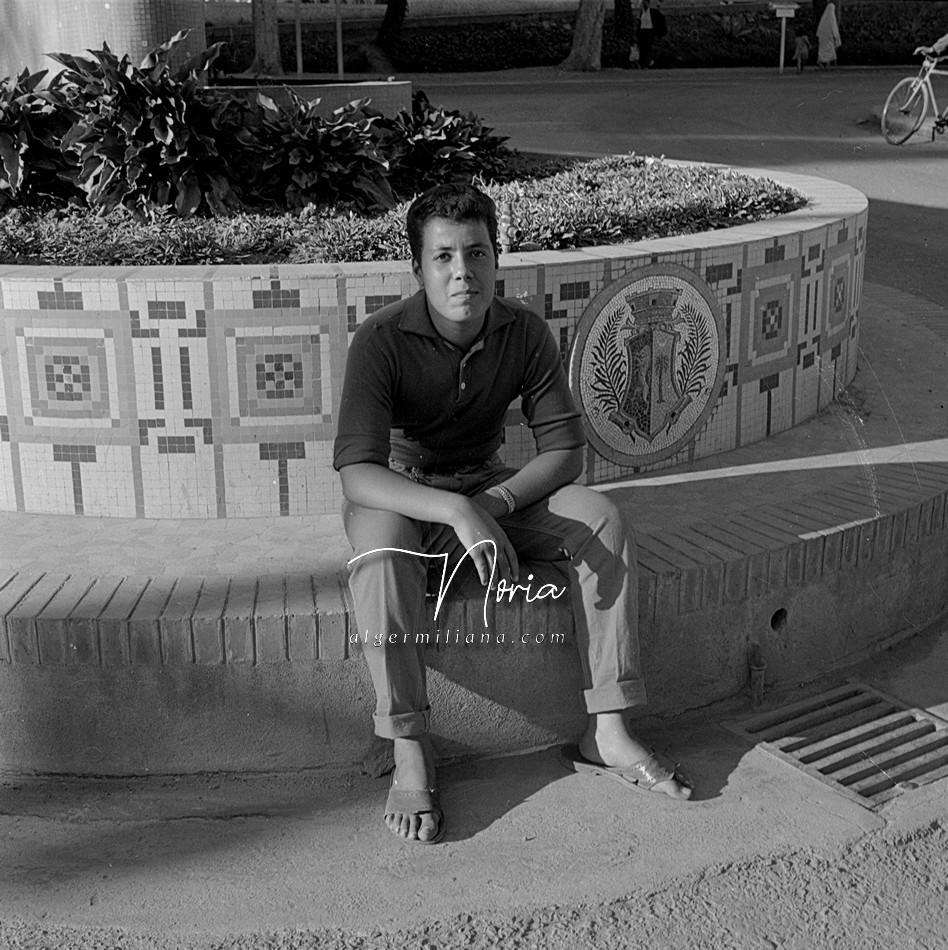

Maamar Saadi est né à Miliana le 1er mars 1943. Nous avons dû nous rencontrer pour la première fois quand j’avais cinq ans, et lui sept. Aujourd’hui, soixante-dix ans après, nous sommes encore en relation d’amitié. Il n’existe personne hors de notre famille avec qui nous sommes restés liés, Albert et moi, depuis aussi longtemps.

Maamar était un de nos plus proches voisins (sa maison était à l’opposé de la nôtre), mais à part cela tout ou presque nous séparait : il appartenait à la communauté musulmane, sa langue maternelle était l’arabe dialectal algérien, et il ne faisait pas partie comme nous d’une famille de « notables ».

Dans notre quartier il apparaissait comme le rassembleur et le guide des enfants, en raison de son solide physique, de son allant naturel, et de l’assurance qu’il dégageait.

Nous ne nous intéressions guère à nos origines respectives : nous étions simplement des gamins du même âge ou à peu près, habitants de la même ville. J’aurais naturellement pensé que la famille de Maamar, contrairement à la nôtre, était milianaise depuis toujours, mais il n’en était rien : son père était originaire de la région de Sétif, vers l’est du pays, et sa grand-mère maternelle venait de tribus nomades des régions sahariennes, aux confins de la Mauritanie.

Pour aller le chercher je montais parfois chez lui, au premier étage. Je me rappelle que sa maman était agenouillée ou assise sur le sol, dans la pénombre, un peu mystérieuse, et chaque fois j’étais frappé par son visage calme et harmonieux. C’est d’elle que tenaient ses deux garçons et ses deux filles. Maman, qui les soignait, ne cessait de vanter la beauté « des enfants Saadi », dont Maamar était l’aîné.

Nos chemins se sont croisés pour la première fois le jour où depuis le jardin j’avais lancé un jouet à un petit voisin dans la rue, pour qu’il puisse s’amuser lui aussi, et où, quand d’autres enfants ont accouru, j’ai continué la distribution, jusqu’à leur jeter ma trottinette. Maamar, trouvant cela étrange, était venu la rapporter à la maison. Plus grands, c’est sûrement en jouant au ballon devant chez nous que nous sommes devenus amis.

En ce temps-là Européens et musulmans vivaient côte à côte en bonne intelligence, mais il n’était pas courant qu’une intimité s’établisse entre les deux communautés. Chacune avait son mode de vie, ses traditions, sa langue, et sa religion bien sûr. Les familles ne se fréquentaient généralement pas, et les unions mixtes étaient pratiquement inconnues. Toutefois, notre amitié réciproque était si naturelle et si évidente que Maamar avait chez nous portes ouvertes. Sa personnalité franche et joyeuse le rendait sympathique à tous. À l’école, ayant « sauté » une année, et même deux après un cours préparatoire très bref, je me suis trouvé le rattraper au cours moyen. Je me rappelle qu’il était toujours prêt à apporter sa gaîté à la classe.

Dans nos petites années Maamar m’apparaissait ainsi comme une sorte de frère aîné, qui sait beaucoup de choses de la vie, qui n’a peur de rien, en qui on a toute confiance. C’est avec lui, ou plutôt à sa suite, que nous sommes partis, Albert et moi, dans des courses parfois périlleuses au-delà des remparts, là où nul adulte ne s’aventurait, et c’est avec lui que nous avons partagé toutes nos distractions de l’époque, à la maison, dans la rue, et aussi au cinéma et à la piscine. De ces moments je retiendrai une seule anecdote, mais très symbolique.

Quand nous avons commencé à aller ensemble à la piscine ni Albert ni moi ne savions nager, mais nous étions avides d’y parvenir (Maamar avait appris lors d’un séjour chez sa tante, dans les eaux paresseuses du Cheliff en été). Je devais avoir onze ans à l’époque, et Albert neuf. Ce jour-là nous avions décidé tous les deux de faire dans l’eau le tour complet du bassin, où en grande partie on n’avait pas pied. Albert s’était muni d’une bouée qui lui enserrait le torse, et je guidai notre progression, un bras engagé jusqu’à l’aisselle dans sa bouée et l’autre main soigneusement agrippée au ciment du pourtour.

À un moment je dus faire un faux mouvement, ou bien ma main glissa. En une seconde nous nous trouvâmes trop éloignés pour pouvoir reprendre appui au bord, et la bouée qui tenait mon autre bras prisonnier entravait mes mouvements. Nous nous mîmes à battre des bras et des jambes de façon désordonnée, puis de plus en plus frénétique, et je garde le souvenir de nos têtes qui émergeaient et plongeaient alternativement tandis que nous nous efforcions de reprendre souffle sans trop avaler d’eau. Chaque fois que ma tête refaisait surface je voyais les gens sur le bord, à quelques mètres à peine, qui croyaient certainement à un jeu et s’amusaient de nos contorsions.

Je ne sais combien durèrent ces affreux instants, mais j’ai vraiment cru que nous allions nous noyer tous les deux. C’est Maamar qui le premier réalisa la situation, et qui, en tendant le bras, parvint à saisir ma main, et à nous tirer à lui. On dut nous aider à nous hisser hors de l’eau. J’avais l’impression que mon thorax était comprimé dans un étau.

À la maison, ce soir-là, nous n’avons certes pas parlé de notre imprudence à Maman, et elle n’a donc pas su que notre ami nous avait peut-être sauvé la vie.

***

Nous n’avons jamais été dans la même classe au collège, Maamar et moi, et le temps des jeux enfantins passa avec l’adolescence. En outre, le conflit algérien de plus en plus aigu (même si nous n’en parlions pas) finit inévitablement par créer de la distance. Son père, et lui-même, furent un temps gardés prisonniers à la caserne. Nous nous vîmes moins, mais cependant notre relation de confiance demeurait : pendant ces temps de guerre, malgré notre appartenance à des communautés en litige, je n’ai pas de souvenir d’ombre entre nous.

En y repensant, c’est d’ailleurs cela le plus frappant, le fait que nos différences sociales, culturelles, politiques, nous étaient, dans notre relation individuelle, invisibles. Tout naturellement, lorsque j’ai écrit mon « un peu de séjour », beaucoup plus tard, j’ai choisi de le dédier à mon ami en souvenir de ces années d’innocence.

En 1962, l’indépendance algérienne ne représenta pas pour Maamar un moment de joie sans mélange. Elle signifiait certes beaucoup pour lui, mais il ressentait également la détresse des Européens, côtoyés depuis toujours, qui sous ses yeux s’en allaient du pays où ils étaient nés eux aussi.

***

Après notre départ, Maamar devint instituteur, dans l’école même où nous avions été élèves. Un peu plus tard, en France, il fit la connaissance d’une jeune étudiante de Hambourg, Gerken, comme lui de caractère libre et affirmé. Se doutaient-ils qu’il s’agissait de la rencontre de leur vie ?

Quelques années plus tard ils se marièrent et s’établirent à Miliana. Pour Gerken c’était une rupture radicale avec sa vie antérieure. Elle enseigna l’anglais au collège de filles. En parallèle elle animait à l’université d’Alger un séminaire sur la poésie anglaise contemporaine. Leurs deux premiers fils, Slim et Iven, naquirent à Miliana.

Maamar, toutefois, se sentait de moins en moins en phase avec la culture qui commençait à prévaloir en Algérie, marquée par une islamisation rampante et l’intrusion de la religion à l’école. Sa liberté d’esprit affichée était de moins en moins dans l’air du temps, et vint le moment où, sans être formellement révoqué, il fut mis de fait dans l’impossibilité d’exercer son métier.

Ce fut une décision douloureuse à prendre mais il leur apparut qu’une vie normale était désormais impossible pour eux dans le pays, et la petite famille prit ainsi le chemin de l’exil, en 1978, presque en cachette.

C’est peut-être pour Gerken que ce fut le plus difficile : Miliana était le lieu où elle avait bâti sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et elle avait appris à en aimer les paysages et les gens.

Ils s’établirent en Allemagne, précisément à Bochum, grande ville industrielle du bassin de la Ruhr, où Gerken avait été étudiante. Elle y devint professeur dans ses deux spécialités, le français et l’anglais. Maamar dut faire face à un grand défi dans un pays dont il ignorait à peu près tout, et d’abord la langue. Il le releva avec courage et ténacité, comme à son habitude : il apprit l’allemand dans le cadre de la formation délivrée aux nouveaux arrivants, et parallèlement il enseigna le français au sein de l’université populaire (Volkshochschule).

C’est à Bochum que naquit leur troisième garçon, Samy, et qu’en s’épaulant mutuellement Maamar et Gerken consolidèrent leur nouvelle existence. Ils y vivent encore. Leurs fils sont parfaitement bilingues en allemand et en français (la langue pratiquée à la maison).

L’aîné, Slim, est pédiatre, et dirige un cabinet de groupe spécialisé à Munich. Iven est conseil en organisation d’entreprises. Samy fait carrière dans la diplomatie et au moment où j’écris ces lignes il vient de prendre son nouveau poste à New York, auprès des Nations-Unies. Un jour il sera probablement ambassadeur d’Allemagne.

Aux petits garçons de Miliana que nous avons été l’histoire de Maamar aurait paru impossible (à vrai dire, elle le semble même aux adultes que nous sommes devenus).

Pendant toutes ces années Maamar et sa famille nous ont rendu visite au cours de leurs voyages (nos amis ont toujours été de grands voyageurs), chez nos parents ou chez nous, d’abord à Mourenx, notre première base familiale en France, et ensuite dans nos diverses résidences, à Nice, Versailles, Auch et ailleurs.

Il y eut aussi entre nous des périodes sans contact aucun, parfois longues, mais à certain niveau le lien n’était pas rompu ; nous savions que, sous des cieux différents, nous continuions d’exister.

De loin en loin un évènement grave nous fournissait l’occasion de renouer à distance, en 1980 le meurtrier tremblement de terre d’Orléansville (devenue El Asnam) qui nous rappela celui de notre enfance, ou, dix ans plus tard, la flambée islamiste à travers l’Algérie (depuis lors la famille Saadi n’est plus retournée à Miliana).

Plus récemment nous nous sommes enfin revus : Albert est allé chez eux, à Bochum, et ils m’ont fait la joie de venir jusqu’ici, à Koh Samui, il y a cinq ans déjà. Chaque fois ce fut dans le même climat instantané de confiance mutuelle.

Nous nous étions promis de nous retrouver en 2020, dans un endroit à choisir, mais la pandémie qui nous a paralysés a bouleversé nos plans. Dès lors seul le téléphone nous a permis de nous parler.

Maamar a pris connaissance de ces pages à l’état d’ébauche. Il a ainsi découvert à la lecture des choses ignorées ou oubliées de lui, et il m’en a appris ou rappelé d’autres, dont j’ai enrichi mon texte. Chemin faisant nous avons confronté nos perceptions. Bien sûr elles divergeaient parfois, mais le point fondamental sur lequel nous nous accordons est que la vie d’alors n’était pas la caricature en noir et blanc du discours officiel, qui met aux prises deux communautés en opposition frontale, mais qu’elle formait un tableau tellement plus nuancé et tellement plus riche.

Par la pensée nous avons visité ensemble notre ancien quartier, et chaque fois que nous en retrouvions un habitant, un endroit ou un moment particuliers, c’était comme si grâce à nous ils étaient ramenés à la lumière, en quelque sorte sauvés. La voix de Maamar, souvent oppressée à cause de son insuffisance respiratoire, en devenait plus vive. Il se rappela ainsi le nom de ce petit voisin, Farid Alili, qui fut pour nous la première victime de la guerre, et même celui des deux chiens du quartier, Zazou le grand noir bondissant qui me faisait peur, et Bobby, la bestiole piaillante des dames Vergnol, qui habitaient au rez-de-chaussée de sa maison en compagnie de leurs nombreux minets et matous. C’est certainement parmi eux, me dit-il, que se recrutaient nos chats de passage.

Aujourd’hui que nous nous trouvons tous deux doublement exilés (de Miliana et de notre enfance) nous puisons de la joie dans ces moments partagés. Les choses les plus infimes recèlent pour nous de l’émotion, et nous paraissent dignes d’être relevées.

Nous tous à Mourenx /Août 1971

C’est après avoir fini mon récit que j’ai dû tristement le rouvrir à cette page : le 12 juin 2022, entouré des siens, Maamar nous a quittés.

Sa famille a choisi pour l’honorer de mettre en exergue sur le faire-part une phrase de Camus :

« Le grand courage, c’est encore de tenir les yeux ouverts sur la lumière comme sur la mort. »

Lors de la cérémonie d’adieu, la dignité de sa vie, sa générosité, sa liberté d’esprit ont elles aussi été saluées, et pour moi comme pour Albert, il reste un ami et un exemple.

Commentaires

-

- 1. noria Le 08/02/2025

Toute ma gratitude à Jean Fratoni pour cette contribution inestimable. En partageant son livre, il nous offre bien plus qu’un témoignage, une immersion vibrante dans l’âme de Miliana, où chaque chapitre, magnifié par de superbes photographies et des souvenirs intimes, fait revivre le passé avec intensité.

Son regard, empreint de passion et de mémoire, tisse un lien subtil entre hier et aujourd’hui, résonnant profondément chez tous ceux qui chérissent cette ville.

C’est un honneur de pouvoir accueillir cette œuvre sur le site, un espace où la mémoire et l’émotion se rencontrent pour continuer à faire vivre Miliana à travers les récits et les images.

Un très grand MERCI à Jean Fratoni. -

- 2. milianais Le 08/02/2025

Un récit magnifique, empreint d’humanité et de sincérité. Une amitié qui, malgré les séparations, les silences et le poids du temps, demeure intacte. C’est là sans doute la plus belle leçon de ce récit. La vraie amitié ne connaît ni frontières ni années,

Ajouter un commentaire