Piscine & Remparts

Chapitre 24 : Piscine & Remparts

De son vrai nom Piscine Saint-Antoine, ou plus communément Piscine Maestre, du nom de la famille propriétaire, la piscine a occupé, plusieurs étés de suite, l’essentiel de nos journées. On doit à la vérité de dire qu’il existait aussi à Miliana une autre piscine, plus modeste et plus éloignée, poétiquement dénommée « Les belles sources », que nous n’avons connue que par des cartes postales.

La nôtre avait été construite après la seconde guerre, et Papa se souvenait qu’un de ses patients, qui possédait un peu au-dessus de la ville un terrain dans lequel jaillissait une source abondante, lui avait parlé de son rêve d’y implanter une piscine ouverte au public (projet que Papa jugeait, bien à tort, voué à l’échec). Je ne sais pas ou je ne sais plus à quand remonte notre première visite, nous avions alors une dizaine d’années, ni en quelles circonstances. Peut-être Maman nous y a-t-elle amenés, peut-être nous a-t-elle confiés à une de ses connaissances, ou à un camarade plus grand, déjà familier des lieux ? En y repensant, il me revient que tout petit j’étais déjà venu là, conduit par notre nounou, la jeune Isabelle, mais sans nous baigner. Y a-t-elle dansé, ou flirté, je ne sais pas, j’ai seulement gardé en tête le début d’un morceau oublié qu’on y jouait : Violetta, chère idole…

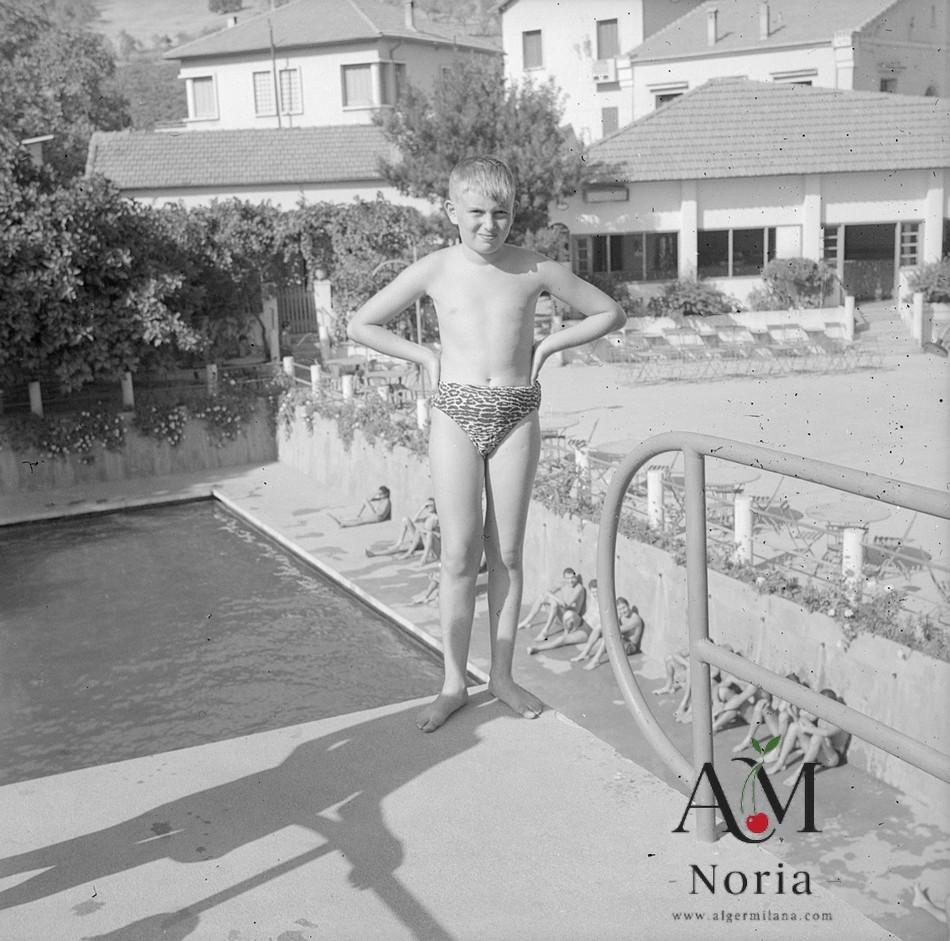

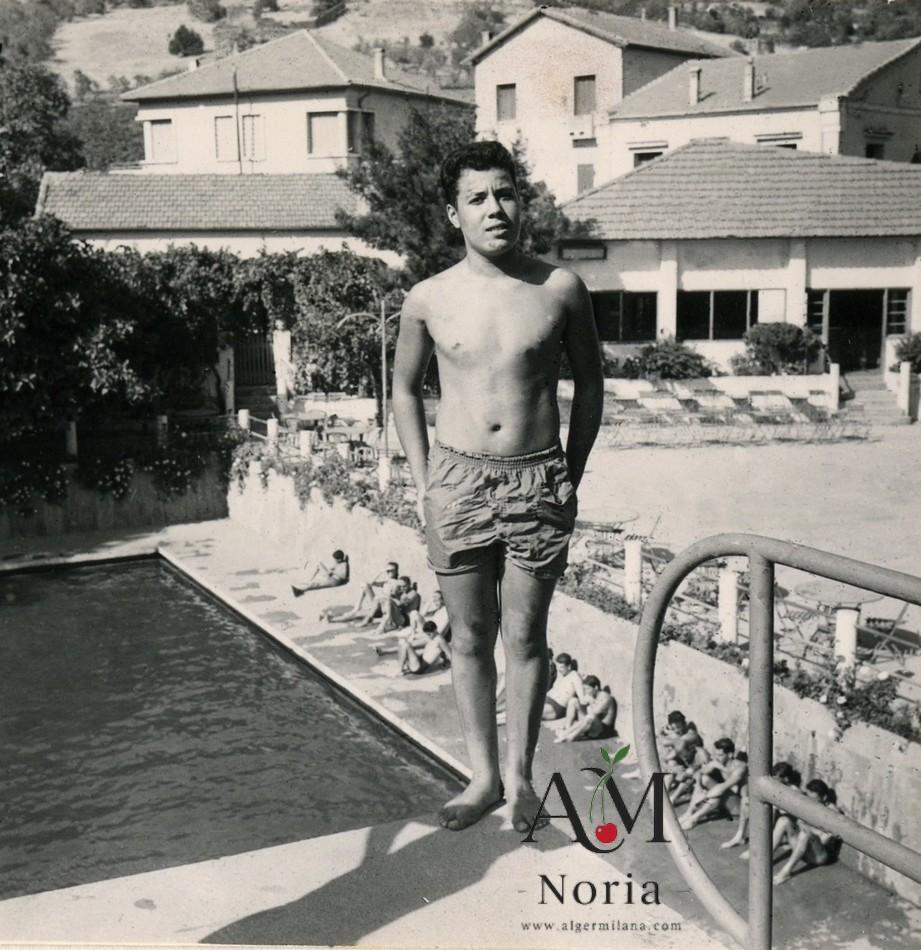

La piscine était donc située en dehors de la ville, au sommet d’une pente qui dominait le jardin public. Elle comprenait un bassin de vingt-cinq mètres qui nous paraissait immense, deux plongeoirs, dont un de cinq mètres, pour nous vertigineux, et elle était bordée d’une terrasse en surplomb qui servait le soir de piste de danse. L’eau jaillissait directement dans le bassin par une énorme buse de ciment, depuis une source à seize degrés. Telle qu’elle était, avec son eau glaciale et opaque, presque inquiétante (le fond et les parois de ciment n’étaient pas revêtus de carreaux de faïence), cette piscine fut pour nous un lieu de délices. Nous y arrivions dès l’ouverture, tous les trois, Maamar et nous deux (Maman nous donnait tout naturellement l’argent nécessaire pour trois, qu’il s’agisse de la piscine ou du cinéma), aux fraîches heures du matin, certainement avant neuf heures. Le plus souvent il n’y avait encore personne sinon le préposé aux tickets d’entrée, assis sous un bouquet de figuiers.

Ni Albert ni moi ne savions nager, et on nous avait donc équipés de bouées. Bien sûr il n’y avait pas de moniteur et personne ne nous a vraiment montré comment faire, on tâchait d’imiter les autres. Au début nous faisions le tour de la piscine en nous agrippant au bord, ensuite on commença à essayer quelques brasses sous l’eau dans la partie où on avait pied, puis on s’enhardit, et finalement, en remuant bras et jambes de notre mieux, nous sommes parvenus à flotter, puis à nous diriger.

D’autres enfants, moins matinaux, nous rejoignaient peu à peu, tous des garçons à la rare exception d’une grande ou d’une petite sœur. La journée entière, à peine interrompue par le retour à la maison pour déjeuner, se passait en folles courses-poursuites à travers le bassin et tout autour. On finit par oser sauter du plongeoir le plus haut, ou à le faire osciller en nous plaçant tout au bout de sa portion en porte-à-faux (à l’effroi du patron, qui s’en plaignit à Maman lors d’une de ses rares visites). Nous savions aussi aller chercher au fond de l’eau, en tâtonnant dans le noir, les capsules de bouteilles de bière ou d’Orangina que les militaires y jetaient pour nous.

Je ne sais quel était le régime de sortie ou de détente de ces jeunes appelés métropolitains, mais il me semble qu’il y en avait tous les jours à la piscine, et davantage le soir, quand la terrasse se transformait en piste de danse sur les chansons à succès de l’époque (Gloria Lasso, Bécaud, Aznavour), ou des airs d’accordéon musette. En fait la piscine a connu ses plus belles heures de prospérité avec l’afflux des militaires venus de France. L’un d’eux, en treillis et en armes, allait se percher en fin d’après-midi sur le plongeoir le plus élevé, d’où il était censé surveiller les lieux. Un employé lui montait une chaise pliante sur laquelle il s’asseyait parfois, ainsi qu’une bouteille de bière. On le voyait parcourir des yeux, avec envie sans doute, la piste où dansaient ses camarades. Personne ne semblait vraiment prendre au sérieux cette présence symbolique, et, heureusement, jamais ne lui fut donnée l’occasion d’intervenir.

Ces derniers moments de la journée, après que nos jeux avaient cessé, étaient magiques eux aussi. La musique nous berçait. On se sentait remplis d’une douce fatigue. Sur la plate-forme les appelés et les jeunes Milianais (européens) dansaient et flirtaient avec les filles venues les rejoindre, en quête d’une amourette ou d’un époux. Je me rappelle que la brise du soir faisait voler sur l’eau des fleurs de bougainvillées.

Il me semble que nous avons cessé d’aller à la piscine vers quinze ans, trop grands pour continuer de jouer à nous poursuivre et à sauter du plongeoir, mais encore trop jeunes pour nous mêler aux danseurs. Néanmoins nous avons eu le privilège de nous asseoir à une des tables de la terrasse, où normalement n’allaient pas les enfants, pour boire une grenadine ou une menthe à l’eau, et même pour partager quelquefois de grésillantes brochettes. La « grande personne » qui nous permettait cela était un militaire du contingent du nom de Michel Battouflet. Ce jeune homme posé et gentil était originaire de la région parisienne, petit-cousin ou petit-neveu je ne sais plus d’un ancien camarade de guerre de Grand-papa. Maman l’avait un peu pris sous son aile, et avait plaisir à le gâter en faisant déposer pour lui à l’entrée de la caserne des couffins remplis de bonnes choses. Lorsqu’il pouvait se libérer il se joignait volontiers à nous. Il passa ainsi plusieurs mois à Miliana avant de gagner une autre garnison, et une fois démobilisé il continua de nous envoyer des lettres naïves et sincères.

Nous étions alors en 1958 ou en 1959, ce qui fut la période pour nous la plus optimiste, presque la plus insouciante, de ces années de guerre.

***

Il y a eu aussi dans nos vies, les jours où nous n’avions pas classe, un autre domaine d’aventures, plus secret quoique beaucoup plus étendu. Comme on sait, notre rue Duquesne était en fait une impasse. Elle était fermée par une petite barrière métallique en surplomb du boulevard qui longeait l’enceinte de la ville. C’est par là que commençaient nos escapades en compagnie de Maamar, ou plutôt à sa suite.

Les remparts étaient aisément franchissables en quelques points connus de nous, et aussitôt on se trouvait comme dans un autre pays. Le plus souvent la muraille avait été édifiée au bord de la plate-forme rocheuse sur laquelle se dressait la ville, et seul un étroit sentier de chèvre où on n’aurait pu se croiser la longeait parfois du côté du vide. C’est lui que nous empruntions en file indienne. Lorsqu’il s’interrompait, on ne pouvait progresser qu’en s’agrippant aux blocs eux-mêmes, ou à de petits figuiers qui parvenaient à pousser dans les interstices des pierres. En de rares endroits, un chemin abrupt permettait de rejoindre les premiers vergers. Nos sorties . consistaient à explorer ces voies aussi loin que possible.

Maamar emportait parfois son lance-pierres, encore appelé tire-boulettes, et plus couramment « taouette » (mot d’origine inconnue, que je croyais à tort arabe). Je savais exactement comment était fabriqué un tel engin : il nécessitait une solide branchette en forme de Y, ainsi qu’un gros élastique qu’on faisait passer dans un carré de cuir avant de le fixer aux branches du Y grâce à un fil métallique très fin. Il suffisait alors de loger un caillou ou une bille dans le carré de cuir, d’empoigner le manche d’une main ferme et de tirer l’élastique de l’autre main (tout en fermant un œil pour viser) pour avoir une chance de toucher un oiseau, mais je n’ai aucun souvenir que cela se soit produit pendant une de nos balades.

Vers l’extrémité des remparts, après la Pointe aux Blagueurs, s’amorçait une piste en direction de Zougala, et il existait aussi par là une vaste dalle de béton percée de larges trous circulaires qui ouvraient paraît-il sur le collecteur d’égout. Nous y serions bien allés voir si nous avions pu. On parlait même d’un réseau de grottes, à peu près sous l’hôpital, mais nous n’en avons pas trouvé l’entrée. C’est dans ces grottes que se sont déroulés dans l’obscurité de violents combats, en octobre 1957, entre les hommes du lieutenant-colonel Bigeard et une bande de fellaghas qui y avaient trouvé refuge.

Maamar nous a raconté plus tard qu’une fois devenu adulte il avait essayé de refaire certains de nos parcours d’autrefois, et qu’il y avait vite renoncé. Il avait du mal à comprendre comment nous avions pu être à ce point audacieux ou inconscients du danger — en quantité d’endroits, un seul faux pas nous aurait précipités dans le vide ! Nous étions d’ailleurs les seuls enfants à nous lancer dans ces aventures. Nos parents ne soupçonnèrent jamais leur caractère périlleux, et ces jeux ne nous furent interdits qu’en raison de la guerre, lorsque des clôtures et des barbelés rendirent impossible le franchissement des remparts — ce qui dut coïncider à peu près avec l’époque où nous découvrîmes les joies de la piscine, en 1956.

Commentaires

-

- 1. Djamila Le 08/04/2025

Quel plaisir de lire ce témoignage plein de vie et de tendresse. Vous avez su redonner chair à une époque que beaucoup ici ne connaissent qu’à travers les récits. La piscine Maestre, les remparts, les jeux insouciants... tout cela résonne fort.

Merci d’avoir partagé ces souvenirs,empreints de nostalgie et d’humanité. On sent que votre enfance, malgré le contexte, a été pleine de lumière.

Ajouter un commentaire