Vie religieuse

Chapitre 25

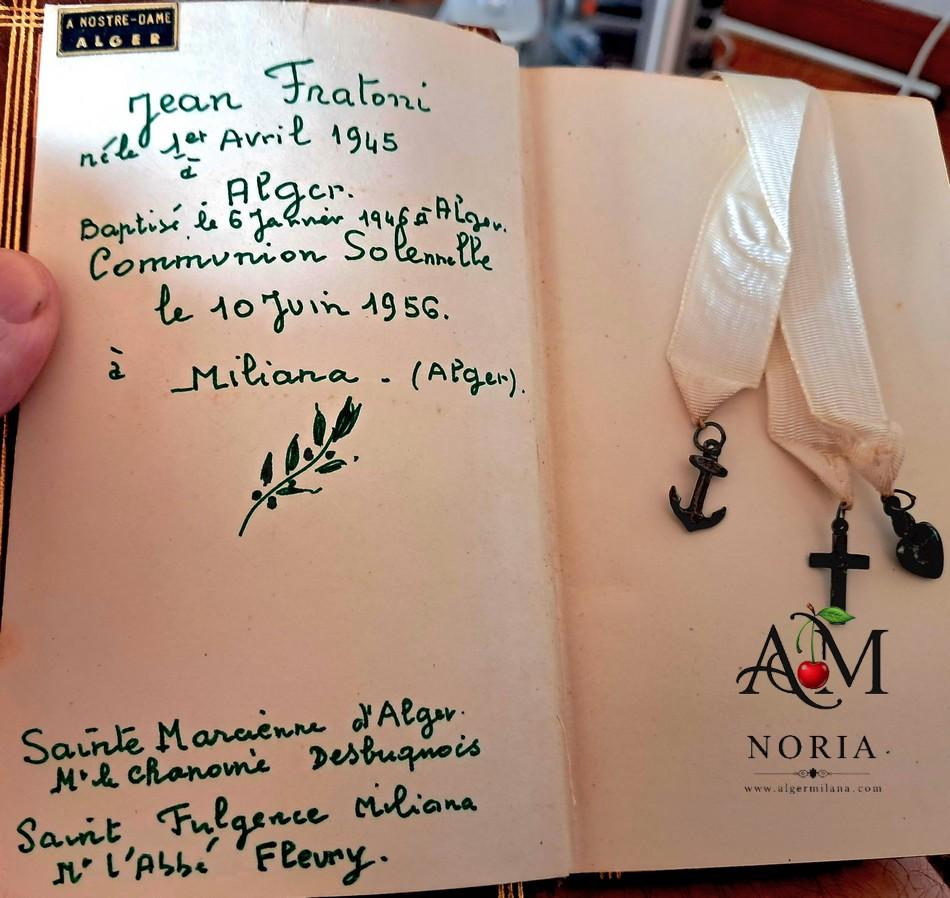

Comme la grande majorité de la population européenne d’Algérie nous étions de religion catholique, sans être régulièrement pratiquants. Notre relation avec l’Église s’est limitée au minimum requis par la tradition et les convenances sociales. Albert, Pierre et moi avons tous les trois été baptisés à Alger, notre ville de naissance, à l’église Sainte-Marcienne-du-Télemly - qui avait vu aussi la plupart des mariages familiaux. Plus tard Albert et moi avons suivi le catéchisme, et nous avons fait notre communion dite solennelle à deux ans d’intervalle. Sauf en ces occasions il me semble que nos parents ne sont jamais allés à l’église.

À Miliana, étonnamment, il n’y avait pas de clocher, ce clocher pointu si simple qu’on voit sur toute photo d’un village ou d’une bourgade de l’Algérie française (ils ont disparu depuis), souvent sur la place centrale. Cependant, bien sûr, notre église était dotée d’une cloche, qui appelait à la messe, sonnait les vêpres, les mariages, parfois le glas, mais sa sonnerie, et a fortiori son timbre, ne sont pas restés dans nos mémoires.

La première église que nous avons connue était une bâtisse quadrangulaire banale, dont un des murs, percé de petites fenêtres semi-circulaires, longeait la rue Saint-Jean, une des voies principales, qui conduisait à l’esplanade de la Pointe aux Blagueurs. On pénétrait dans ce bâtiment par une discrète entrée latérale. L’intérieur n’avait rien de fastueux, il ne comportait que les attributs d’un modeste lieu de culte, quelques colonnes, des lustres de cuivre garnis d’ampoules ou de bougies, je ne suis plus sûr, un chemin de croix sous forme de petits reliefs colorés accrochés au mur, une statue en plâtre peint de Jeanne-d’Arc en armure, au fond une grande toile du Christ en croix, et, à défaut d’orgues, un harmonium non loin de l’autel. L’église était dédiée à Saint-Fulgence, un évêque des premiers siècles dans ce qui deviendrait bien plus tard la Tunisie.

Peut-être en raison de son exigüité, peut-être en raison de sa vétusté, il avait été décidé de la remplacer par une autre plus grande, au même endroit mais ouvrant par une large entrée sur la rue Saint-Jean. Il fallut plusieurs années pour rassembler les fonds nécessaires, puis pour réaliser les travaux, et pendant ce long délai les messes furent célébrées dans une sorte de hangar de briques coiffé d’un toit de tôle ondulée situé de l’autre côté de la ville, tout près des remparts. L’intérieur de ce lieu de culte provisoire, mis à part l’autel, les bancs et l’harmonium, était d’une nudité presque absolue.

La nouvelle église a ouvert ses portes peu avant la fin de la présence française, en 1961 pensons-nous. Elle était en effet plus vaste et plus claire que la précédente et pourtant elle souleva un tollé général : en fait, elle faisait plus « hangar » que le hangar ! Je ne suis pas sûr d’y être jamais entré. En revanche j’ai gardé le souvenir de l’église d’origine, où j’ai notamment fait ma communion solennelle, en juin 1956, et celui du bâtiment provisoire où Albert m’a imité deux ans plus tard — et où je l’accompagnais à la messe du dimanche par solidarité. Les rares choses qui m’en restent sont les distractions que pouvaient apporter la pluie tambourinant sur le toit de tôle, ou un chien errant intrigué par le bruit qui venait s’encadrer un instant dans l’ouverture de la porte.

***

Le dernier officiant que nous avons connu à Miliana y a passé les cinq ou six dernières années de l’Algérie française. L’abbé Zammit était d’origine maltaise, comme l’indique son nom. Avec sa soutane et sa forte barbe, également noires, il aurait fait penser à un pope. C’était un homme solide et bon pour lequel nous éprouvions tous du respect et de l’affection. Lorsqu’il lui arrivait de se déplacer en ville, le plus souvent les yeux sur son bréviaire, jamais je ne l’ai vu refuser une pièce à un pauvre.

L’abbé Zammit vivait dans un petit logement non loin de l’église, avec sa maman déjà très âgée, toujours en noir elle aussi, que Maman soignait. Je me rappelle l’avoir accompagnée lors d’une brève visite pour s’assurer que la vieille dame allait mieux. Nous arrivâmes au moment où ils s’apprêtaient à commencer leur dîner, déjà disposé sur la table : une boîte de sardines à l’huile et deux pommes de terre bouillies.

Quelques années plus tard j’ai revu l’abbé Zammit à Toulouse, semblable à lui-même mais en complet-veston cette fois, ce qui m’a fait tout drôle. Ce devait être peu après la mise en œuvre des réformes introduites par le concile Vatican II (fin 1965). Elles entraînèrent également dans la liturgie le remplacement du latin par les langues parlées — à Miliana la messe a donc toujours été célébrée en latin.

Dès que nous eûmes sept ou huit ans nous suivîmes les cours de catéchisme du jeudi matin, qui étaient prolongés l’après-midi par la projection d’une aventure de Tintin, en noir et blanc et en vues fixes, si modeste par rapport aux vrais films des cinémas, mais à laquelle chacun se faisait néanmoins un devoir d’assister.

Le dimanche nous allions scrupuleusement à la messe. Il s’agissait de la première, celle « des enfants », vers neuf heures (après une célébration privée à l’intention des religieuses de l’hôpital, dans leur chapelle, dès six heures du matin). Curieusement, je ne faisais pas le rapprochement entre les formules dites ou chantées en latin (prononcé à l’italienne) et la langue étudiée au collège, de sorte que, le plus souvent, je n’en saisissais pas le sens. Je dois même reconnaître que le déroulement de la messe, et a fortiori sa symbolique, me sont restés à peu près totalement étrangers. Il m’en est demeuré comme des bribes de comptines ou de chansonnettes dans une langue inconnue, tel l’amusant spiritoutou oh ! (« spiritu tuo ») modulé par les fidèles en réponse au salut du prêtre, mais ma formule préférée, et je l’avoue, attendue, était l’ite missa est qui marquait la fin de l’office. Elle suivait une rituelle invocation à la Vierge : « Notre-Dame-d’Afrique, donnez-nous des prêtres. Donnez-nous de saints prêtres.»

Le dimanche nous allions scrupuleusement à la messe. Il s’agissait de la première, celle « des enfants », vers neuf heures (après une célébration privée à l’intention des religieuses de l’hôpital, dans leur chapelle, dès six heures du matin). Curieusement, je ne faisais pas le rapprochement entre les formules dites ou chantées en latin (prononcé à l’italienne) et la langue étudiée au collège, de sorte que, le plus souvent, je n’en saisissais pas le sens. Je dois même reconnaître que le déroulement de la messe, et a fortiori sa symbolique, me sont restés à peu près totalement étrangers. Il m’en est demeuré comme des bribes de comptines ou de chansonnettes dans une langue inconnue, tel l’amusant spiritoutou oh ! (« spiritu tuo ») modulé par les fidèles en réponse au salut du prêtre, mais ma formule préférée, et je l’avoue, attendue, était l’ite missa est qui marquait la fin de l’office. Elle suivait une rituelle invocation à la Vierge : « Notre-Dame-d’Afrique, donnez-nous des prêtres. Donnez-nous de saints prêtres.»

Je me souviens aussi de ce moment un peu angoissant où l’enfant de chœur faisait tinter une clochette, cinq ou six fois de suite, avec une alternance de coups uniques ou répétés, pendant que le prêtre élevait l’hostie, puis le calice. Toute l’assistance, sauf moi, semblait connaître parfaitement la séquence des sonneries, et gardait donc la tête pieusement baissée tant que c’était nécessaire. Je me faisais toujours surprendre à la relever alors que je n’en avais pas encore le droit, et le spectacle des nuques inclinées me remplissait de confusion, et même d’une vague inquiétude.

La quête apportait une petite distraction au fastidieux déroulé de la liturgie. Des dames passaient avec de petits plateaux de cuivre dans lesquels on était prié de déposer son obole. Maman, après s’être assurée de notre tenue, nous avait munis de la monnaie nécessaire, et sur le chemin de l’église nous pouvions faire passer d’une poche dans l’autre les pièces que nous réservions au marchand de bonbons à la sortie. Peut-être Maman en avait-elle d’ailleurs tenu compte. Ce marchand est un de ceux dont le nom, ou plutôt l’enseigne ne doit pas sombrer dans l’oubli : Zouzou ! Monsieur Zouzou, comme nous disions (son vrai nom était Bensaïd), désertait souvent sa boutique pour se livrer à sa passion des cartes dans le café tout proche, et parfois il manquait la sortie de la messe, quand une volée d’enfants envahissait son petit magasin. En général madame Zouzou, une forte femme, était là pour le suppléer, mais pas toujours, et alors il était possible avant son arrivée de chaparder un serpentin de réglisse ou une bouchée en chocolat fourrée de crème — la crème était rose, verte ou jaune, cette dernière, plus rare, étant censée porter chance.

À l’église je sentais que je ne faisais pas partie du cercle des initiés, qui comprenait notamment les dames chapeautées arrivées un peu avant l’office pour disposer savamment des arums dans les grands vases de part et d’autre de l’autel, les gens qui faisaient la queue pour communier et qui regagnaient lentement leur place, les yeux mi-clos, les enfants de chœur aussi (dont le plus assidu était l’élève le plus chahuteur de ma classe). Je n’ai moi-même été qu’une seule fois enfant de chœur, et je me rappelle que, plutôt gauche, je n’ai pas su enfiler ma nouvelle tenue. Le prêtre, impatient, n’avait pas attendu que j’y parvienne, et lorsqu’il me vit apparaître avec mon surplis passé à l’envers il me fit signe de retourner à la sacristie, où il me suivit d’un pas solennel, comme si cela faisait partie du rituel, pour m’aider à m’habiller. Je suis sûr que personne ne remarqua rien, mais de ce jour il ne fut plus fait appel à mes services.

Très tôt je me suis dit que dans la vie courante rien ne permettait de distinguer, dans ses propos ou son comportement, une personne pratiquante d’une autre qu’on ne voyait jamais à l’église, et j’en avais conclu que les deux choses étaient sans rapport. J’avais également tendance à penser que les gens très banals que je côtoyais au dehors ne pouvaient réellement faire l’objet d’une révélation divine, ainsi qu’ils s’en donnaient l’air en revenant de la sainte table, et qu’il devait donc y entrer une part de simulation.

À la maison je n’ai jamais entendu critiquer ni la religion ni les prêtres, mais ils existaient dans une autre dimension que celle où se déroulait notre vie. Celle-ci n’en était pas moins morale, et l’égoïsme, le mensonge, la méchanceté, nous étaient inconnus.

Les deux seules expressions à connotation religieuse que j’ai entendu prononcer en famille étaient le Santa Madonna corse de Papa, qui n’exprimait qu’un fort étonnement, et le Jesus, Marija, Josip croate de Mameu (« Iéssouss, Mari-ia, Iossip »), qui comportait, lui, une nuance de réprobation.

Comme on sait, il n’existait pas de Bible chez nous. L’unique ouvrage de référence disponible était donc mon livre de catéchisme. J’en apprenais soigneusement les leçons, de façon à pouvoir les réciter par cœur quand ce serait mon tour d’être interrogé le jeudi suivant. Il me semblait que ce livre se composait d’une part d’énoncés incompréhensibles et d’autre part de la description de miracles qui me paraissaient moins étonnants que les tours de magie du prestidigitateur du Cirque Amar.

Je me demandais pourquoi un enfant qui croit encore au Père Noël à l’âge de sept ans passait pour un niais puisque jamais un gros bonhomme chargé d’une hotte ne pourrait voler dans l’espace ou se glisser par le conduit étroit d’une cheminée, tandis que marcher sur l’eau ou monter au ciel semblaient parfaitement acceptables aux adultes.

Albert m’a fait part lui aussi de ses étonnements. Il croyait innocemment que l’eau bénite (que contrairement à moi il avait eu l’audace de boire dans le creux de sa main pour savoir si elle avait un goût spécial) était « importée » de Rome, de Lourdes ou d’un autre lieu saint — jusqu’à cette fois où un de ses camarades de catéchisme apporta à notre abbé Zammit une bouteille d’eau à faire bénir, à l’intention de sa grand-mère malade. Le prêtre passa son étole violette et il lui suffit de quelques mots et signes mystérieux pour transformer l’eau du robinet en liquide sacré. De même, étant petit, Albert croyait que le ciboire que le prêtre tirait du tabernacle afin de donner la communion aux fidèles contenait un nombre d’hosties infini, ou toujours magiquement renouvelé, jusqu’au jour où il vit l’abbé Zammit, plus prosaïquement, le regarnir. Les enchantements ne se dissipent pas autrement.

***

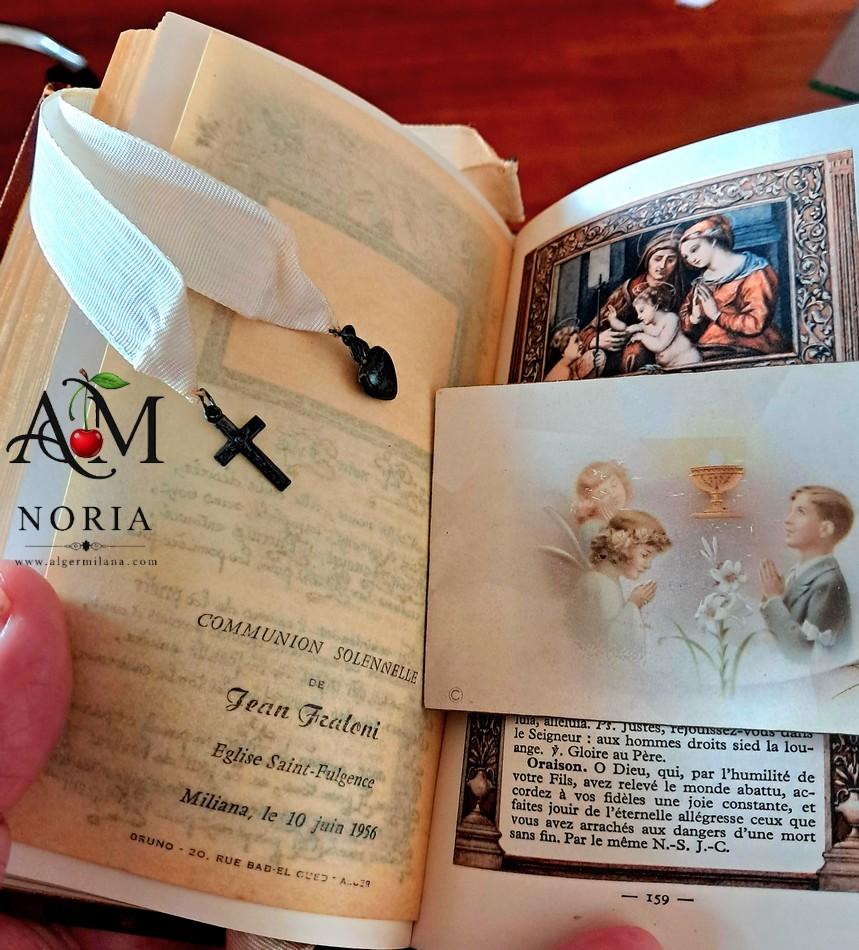

Lorsque la date de la communion solennelle approcha (je ne garde aucun souvenir de ma communion privée, à sept ans) il importa plus encore de connaître le livre de catéchisme par cœur puisqu’un examen également solennel se tiendrait dans l’église-même, et que nous serions interrogés non par notre bon abbé Zammit (parfois bourru mais toujours porté à l’indulgence), mais par un cénacle de prêtres inconnus et probablement sévères venus des paroisses environnantes. Nous passions un par un devant eux, sous les yeux des nombreux parents massés sur les bancs. En dépit de ce cadre impressionnant je dus répondre aux questions du jury de façon acceptable puisque je fus admis au sacrement.

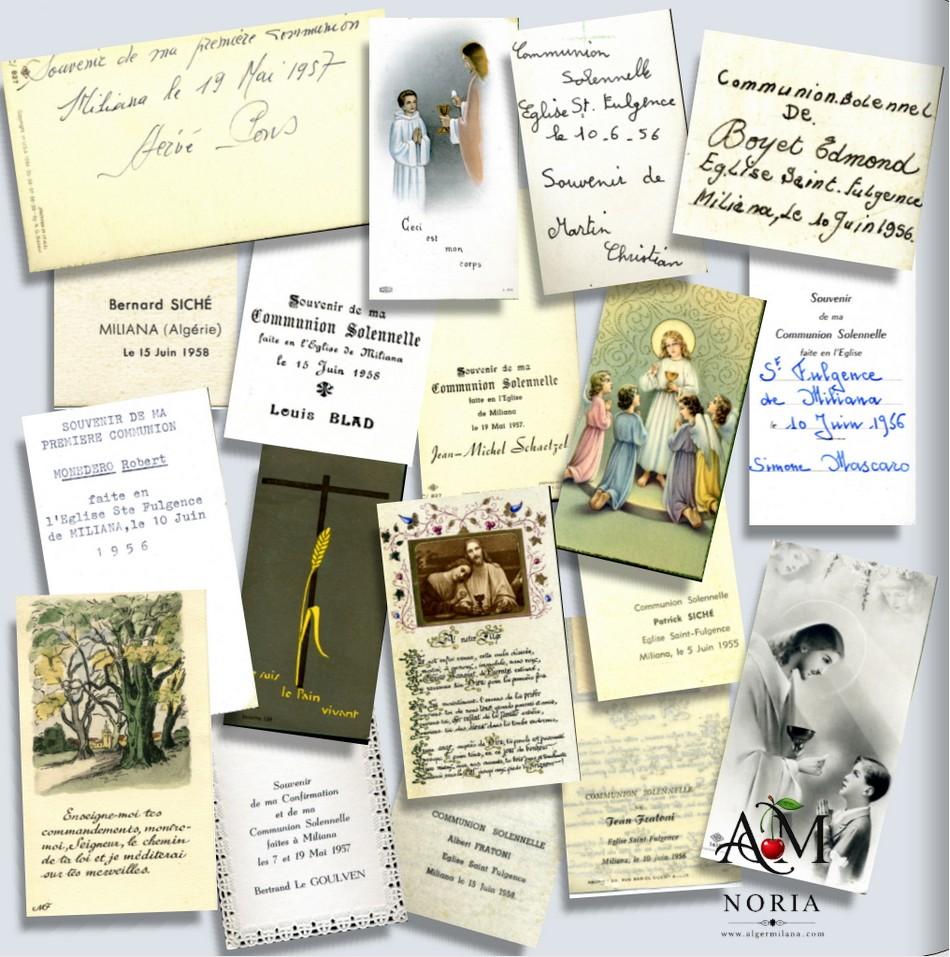

Pour le grand évènement la famille s’était mobilisée. On m’offrit missel au dos orné de cuir, chapelet, croix de nacre et d’argent, tous objets disparus au fond d’un tiroir sitôt passée la cérémonie, et surtout, selon l’usage, ma toute première montre (de marque Lip, comme c’était également l’usage), dont le cadran portait la mention « 15 rubis », ce qui la rendait plus précieuse encore. On avait aussi fait imprimer une série d’images pieuses à échanger entre communiants et à distribuer aux proches en souvenir. Certaines ont survécu, et si je les feuillette aujourd’hui des visages souriants et pleins d’innocence me réapparaissent.

Papa avait tenu à ce que je sois vêtu d’un costume avec pantalons longs au lieu de l’aube blanche plus courante, et, luxe extravagant, il me le fit faire à Alger chez son propre tailleur, Roméo. On convia à la fête tous les parents proches, et la plupart d’entre eux répondirent à l’appel. Les photos me montrent, sensiblement plus âgé que mes onze ans, dans le beau costume gris perle qui ne fut porté que ce jour-là, plutôt « fort » (comme avait dit le tailleur), et l’air assez infatué de ma personne.

Pour la communion d’Albert, deux ans après, le 15 juin 1958 exactement, il n’y eut malheureusement pas de visiteur : nos grands-parents avaient déjà quitté l’Algérie, et la communion de notre cousine Juliana tombait malencontreusement le même jour.

***

« Maman écrivit à ses parents « Dimanche il (Albert) a été superbe, très élégant dans son costume de communiant, gris foncé croisé, mocassins de daim noir, missel avec cabochon d’émail offert par Anitsa (…) »

***

Le milieu familial non pas anti-religieux mais a-religieux dans lequel nous avons grandi, ainsi certainement que notre conformation naturelle, ont fait que nous sommes restés tous les deux en marge sinon en dehors de la communauté des pratiquants, et même de celle des croyants. En repensant à mon propre parcours il me semble que la seule trace de ferveur que j’y trouve est ma prière du soir, vers cinq ou six ans, dans laquelle je demandais au bon Dieu de ne pas faire disparaître Grand-papa avant moi.

Néanmoins c’est une tristesse aujourd’hui de ne pas avoir partagé les derniers moments de la communauté catholique de Miliana, qui, à la veille de sa disparition, se rassemblait encore autour de son prêtre pour y puiser réconfort, consolation, peut-être même espérance. J’ajouterai enfin que nous ne sommes jamais entrés ni dans la mosquée ni dans la synagogue. Quant aux protestants (il y avait aussi un pasteur à Miliana), j’ignore où ils célébraient leur culte.

***

En avril 1963, nous sommes retournés Albert et moi à Miliana (j’y reviendrai), et il a eu la curiosité d’aller voir ce qu’il était advenu de l’église maintenant que la quasi-totalité de ses paroissiens étaient partis : elle servait désormais de dépôt de vêtements (les stocks récupérés dans les différents commerces européens et juifs de la ville). La nef était emplie de présentoirs de fringues. Quant à l’église Sainte-Marcienne-du-Télemly, à Alger, qui avait connu tant de mariages et de baptêmes familiaux, elle est plus radicalement encore devenue une mosquée — dont il est vrai, au minaret près, elle rappelait déjà l’architecture et l’ornementation.

Toutefois l’histoire ne se terminera pas tout-à-fait ainsi. Elle connaîtra un épilogue inattendu à Savigny-sur-Orge, dans le département de l’Essonne, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris. En effet, l’église Notre-Dame-d’Espérance, édifiée au tout début des années 1960 au milieu d’une cité de HLM largement peuplée de réfugiés d’Algérie, a accueilli trois cloches, rapatriées elles aussi (le mot était sans doute pour elles bien adapté, car elles provenaient vraisemblablement de France), chacune d’elles étant originaire d’une ville différente.

La plus grosse d’entre elles, un « Mi » de cent kilos, venait de Miliana. Ces cloches sont parfaitement visibles, et on peut même les toucher puisqu’elles sont logées à hauteur d’homme dans un petit portique qui jouxte l’église. On notera que « notre » cloche, n’ayant pas de nom connu, a été baptisée Martin. Nous ignorons à quelle date et où elle avait été fondue, et dans quelles circonstances elle a été décrochée puis envoyée en France.

Parmi les premiers résidents des immeubles qui l’entourent (et lui font un cadre si différent de celui d’origine) se trouvaient peut-être des Milianais, nous l’ignorons également, mais nous savons qu’elle continue de sonner, tout comme à Miliana continue de sonner le carillon de l’horloge municipale.

Commentaires

-

- 1. Hervé dupond Le 14/04/2025

J'ai trouvé ce chapitre plein de détails qui font revivre un monde aujourd’hui disparu, sans nostalgie excessive, juste avec humanité.

Une belle leçon de mémoire tranquille.

Ajouter un commentaire